これまでアベノミクスについて、様々(というほどではないか)な観点から検討してきたが、一つの点についてはまったく検討していない。それは、安倍首相の頭の中ではどうなっているのかという点である。これは非常に興味深い問題だが、残念ながら、論じるための材料がほぼまったくないも同然である。したがって、まともな経済学者なら避けるにちがいない問題である。

私が以下に述べることも、ほぼ仮定の話しとなる。本ブログを読みすすめる人は、その点を了解した上で、読んで欲しい。

さて、最初から大きな仮定の話しだが、安倍首相は、(1)アベノミクスを心から信じていると考えていることも可能であろうし、(2)まったく逆に信じてはいないが、憲法改正等の政策を実現するために、有権者の票を期待しなければならず、そのためにたとえ有権者を瞞着するものであろうとも、人気取り政策を実施しなければならないと考えていると仮定することも可能であろう。もちろん、この両極端ではなく、中間のどこかのポジションにいると考えることも可能であり、さしあたりはそう考えるのが説得的であろう。

さて、まず「異次元の金融緩和策」(質的・量的緩和)であるが、これは上記の(1)の可能性が高いように思われる。たとえそうでなくても、そう仮定しよう。

周知のように、これは日銀が「2パーセントの物価上昇」を目指して、金融緩和を実施すれば、その通りになり、またその結果(またはそれに伴って?)、景気も回復するというシナリオである。

しかし、このシナリオを支えるどのようなロジックがあるのだろうか?

私がこれまで50年近く学んできた経済学には、そのような説得的なロジックはないのであるが、あえて考えてみよう。究極的には、それは多くの人々が<消費者物価が上昇し、景気がよくなる>という「期待」を持つことに帰着する。つまり、物価が恒常的・安定的に上がってゆくということは、貨幣価値が恒常的に低下するということであり(正確には、そういう期待を人々が持つということであり)、したがって人々は貨幣価値が前に消費財・サービスを購入しようとするだろう、と。消費支出の増加あるいは消費需要の増加が景気をよくすること自体は言うまでもない。またある人はこうもいう。政府や日銀が異次元の金融緩和策を実施し、景気をよくすると約束しているのであるから、将来賃金所得も増加するであろう。したがって人々はそうした景気回復、賃金所得の増加を「期待」(経済学的にはこれは「予想」を意味する)するであろう。いや、当然期待するべきである。そこで、もし人々がこのように政府・日銀のやる気を信じて消費を拡大すれば、景気は回復する、と。

このように主張する人は、白川日銀は、たしかに、欧米諸国に比べても、きわめて大きな規模の量的緩和を行ってきたが、そこには人びとに上記の「期待」をいだかせるに十分な「やる気」が欠けていた、と。

ここまでくると、ほぼ戦前・戦中の精神論(竹やり訓練、大和魂など)と同類のものを感じるが、それは置いておこう。

この点について、二点ほど補足する。

一つには、経済現象が人々の意識と密接に関係している以上、精神論がいつも全面的に間違っているというわけではないが、上の議論では、日銀が異次元の金融緩和をしたら、多くの人がみな同じような「期待」を持つという点がまったく説得的でないというしかない。

いま一つには、そもそも量的緩和といっても、日銀ができるのは、市中銀行から国債などを購入して、銀行に貨幣(マネタリーベースという)を供給することができるだけである。市中銀行が企業に無理に貸し付けを増やせるわけではない。(経済学者の中にさえ、この点を理解していないのではないかと疑われる人がいるが、この点は深く追及しないことにしよう。)

そもそもケインズなどが明らかにしたように、企業の貨幣需要の中でも大きな設備投資のための資金需要は、大企業の場合、将来有効需要が拡大するという「期待」を持つ場合に行われる。しかもその期待は(企業者の本能的な「アニマルスピリット」を別とすれば)、経済の現状を基準にして持つことが多い。さらに現在の日本の大企業は、設備投資のための資金を内部資金からまかなっている。したがって日銀が市中銀行に対するマネタリーベースを増やしたところで、設備投資のための銀行融資が増えるとは到底思えない。同じ理由で、き企業の設備投資は金利に対しても敏感ではない。

さらに、国民大衆はどうか? 彼らが消費支出を増やすとしたら、それは賃金所得が確実に増加するという期待を持てるときである。もしそのような期待を持てずに、物価だけ上昇するとしたら、どうであろうか? これについては、2013年春における私自身の経験がある。

当時私はある理由で、社会人を相手に講師として経済学の勉強会を行っていた。その中で、あるいシニアの人が、「年金も増えない、賃金も増えるかどうかわからない、預金金利もほぼゼロの状態で、物価を上げるなどけしからん」と怒り心頭の様子であった。これはその通りである。もし自分の家計収入が増えるかどうかわからないという状況の中で、物価だけ上がるという期待(予想)が生じたら、庶民のとる道は一つしかない。消費を増やすどころか、減らす、つまり節約である。

その勉強会で、私はなるべく予断を与えないように逆に参加者たちに質問した。日銀は2パーセントの物価上昇をターゲットにした量的緩和を行うそうですが、あなた方は物価について、また景気について、どのような「期待」(予想)を持ちますか?

参加者たちは一様にとまどっていたが、物価が上昇し、景気がよくなるという期待を持つと明言した者はいなかった。

その後しばらくして、ある女性の事務職員が私に質問しにきた。私たちの夫婦は、住宅ローンを組んで家を購入したが、将来物価はどうなるのか、金利はどうなるのか、という質問である。これはもちろん、住宅ローンを繰り上げ返済したほうがよいのか、それとも長く寝かせたほうがよいのかという判断をするための質問でもあった。私の回答はここでは述べないでおこう。ともかく、これが庶民の中における「期待」の実態である。

さて、ここで述べたようなことを安倍首相がどのように頭の中で考えたか、あるいは考えなかったかは残念ながら不明である。

私の推測では、彼は質的・量的緩和の理論や効果などどうでもよかったのではないように見える。ただ、票を集めるために使えそうだ、この一点ではなかったか。

実際、普通なら、経済政策を説く場合、問題となる事象の理由・要因が何なのか、多少とも学問的に検討するはずであるが、安倍首相のあらわしたもののなかに、そうしたことを見つけることはできなかった。ただ、アベノミクスをしっかり実施すれば、「デフレ不況」を克服できますと繰り返すばかりである。

ただし、一つ、彼にとっては、私のように言う経済学者が邪魔であることは間違いない事実であろう。つまり、人びとは政府・日銀がせっかく本気になって物価上昇期待、景気回復期待を醸し出そうとしているのに、その邪魔をする「悪い輩」がいる、といったところである。

ところで、アベノミクスの効果については、物価が一時的によせ上がったではないか、名目賃金も上がったではないかという人がいるかもしれない。

しかし、物価上昇は、円安・ドル高による輸入品物価の上昇によるものであり、このような輸入インフレは、1970年代のインフレと停滞が示すように、景気にとってはかえってよくない代物である。(それは、その他の事情が等しいならば、輸入額の増加分だけ国内の可処分所得を減らすことになるからである。石油危機の時は、可処分所得の減少は、世界の石油輸入国の3パーセントほどにも達し、国内景気をそれだけ冷却させた。)

また安倍政権下の名目賃金の上昇は、金融緩和とはほぼ無関係である。それは、安倍首相が経団連との談合で、法人税の引き換えに経団連傘下の巨大企業に実施してもらい、かつNHKをはじめとするマスメディアによる宣伝によって広報したものである。しかも、その幅は、輸入インフレによって帳消しにされ、実質賃金率は低下さえした。

近刊の『経済学のすすめ』(岩波新書、2016年)の中で、佐和隆光氏が述べているように、安倍のミクスには、国家主義的な要素が色濃く表れている。政府と経団連との談合、期待の強制という愚民政策、株価の官製相場などはその本の一例である。

*アメリカでも、本ブログで扱ったようなことをジェームス・ガルブレイス氏が論じている。

James K. Galbraith, Bernankenstein's Monster, 'Mother Jones', January-February, 2006. 後日紹介したい。

(未完)

2016年11月6日日曜日

2016年11月2日水曜日

今日の「アベノミクス」

日銀が五度目の「2パーセント達成」目標の延期を決めた。

最初は、2014年度中にだったかな。それが達成約束期間が近づくと、いつも先に延期するということを繰り返してきた。

世には、オオカミ少年の例えもあるが、そうはならずむしろ「百年河清を俟つ」ことになるのは必至の状況といえる。

とはいっても、本当は、このまま物価が毎年2年も上昇したら、私たち庶民は困ってしまう。

例えば年金が毎年3%とか4%ずつ上がるのならいいだろう。物価が2%上がっても、実質的には1%、2%ずつ増えてゆく。計算すると、毎年1%増えるだけでも、約67年で二倍になる。30年では、約1.4倍だ。毎年2%なら約33年で2倍になり、16年ほどで1.4倍になる。

だけど、もし年金が増えずに、物価だけ上昇したら、年金支給額は、16年で、実質72%ほどに減ってしまう。それなのに、減ってしまったら、どうなるのか?

一体、黒田日銀は何をとち狂っているのか?

もっとも本当に狂っているのは、政府のほうであり、そもそも金融に景気対策を委ねるのが正気の沙汰ではない。

このことは、これまでも何回も書いてきたので、今日はこれ以上書くつもりはない。

それより、今日の東京新聞の記事を読んで唖然としたのは、賃金が下落したら、それに合わせて年金も下落するという年金抑制策の内容だ。

例によって、政府は現役世代の負担を減らし、公平をはかりたいとか何とかのたまわっているようだが、そもそも「アベノミクス」をしっかりやって、景気をよくし、賃金を確実に上げてゆくと約束したのは、安部首相ではなかったか。「嘘はつきません。」これが彼の言葉だった。

それも、物価を毎年2パーセントずつ上げる約束だから、もちろん賃金は2%を超える成長率ということになる。

しかし、法人税の減税をするから、大企業も賃金をあげてくれといって成立した政府と経団連の「談合」に反して、かつ安部政権べったりの榊原経団連会長が「モメンタム」(勢い)がどうのこうのと言って、賃金の引き上げに慎重な姿勢をくずしていないとか(at 諮問会議)。

有権者の皆様もそろそろ眼を覚まして、しっかり現実を見すえ、「アベノミクス」の欺瞞に声をあげましょう。「この道」(自民党ポスター)をしっかり歩んでもろくなことはありませんん。

安部首相の国家主義(日銀支配・統制、株価の官制相場、政府と経団連の談合による法人税減税と賃上げのみせかけ、経済の軍事化、国家機密法、戦争法【この表現に反発する人がいるようですが、これは戦争=外国に対する軍事攻撃を行うための法整備であり、まさに戦争法です】の制定などなど)がうまくゆくわけがないことを知りましょう。

最初は、2014年度中にだったかな。それが達成約束期間が近づくと、いつも先に延期するということを繰り返してきた。

世には、オオカミ少年の例えもあるが、そうはならずむしろ「百年河清を俟つ」ことになるのは必至の状況といえる。

とはいっても、本当は、このまま物価が毎年2年も上昇したら、私たち庶民は困ってしまう。

例えば年金が毎年3%とか4%ずつ上がるのならいいだろう。物価が2%上がっても、実質的には1%、2%ずつ増えてゆく。計算すると、毎年1%増えるだけでも、約67年で二倍になる。30年では、約1.4倍だ。毎年2%なら約33年で2倍になり、16年ほどで1.4倍になる。

だけど、もし年金が増えずに、物価だけ上昇したら、年金支給額は、16年で、実質72%ほどに減ってしまう。それなのに、減ってしまったら、どうなるのか?

一体、黒田日銀は何をとち狂っているのか?

もっとも本当に狂っているのは、政府のほうであり、そもそも金融に景気対策を委ねるのが正気の沙汰ではない。

このことは、これまでも何回も書いてきたので、今日はこれ以上書くつもりはない。

それより、今日の東京新聞の記事を読んで唖然としたのは、賃金が下落したら、それに合わせて年金も下落するという年金抑制策の内容だ。

例によって、政府は現役世代の負担を減らし、公平をはかりたいとか何とかのたまわっているようだが、そもそも「アベノミクス」をしっかりやって、景気をよくし、賃金を確実に上げてゆくと約束したのは、安部首相ではなかったか。「嘘はつきません。」これが彼の言葉だった。

それも、物価を毎年2パーセントずつ上げる約束だから、もちろん賃金は2%を超える成長率ということになる。

しかし、法人税の減税をするから、大企業も賃金をあげてくれといって成立した政府と経団連の「談合」に反して、かつ安部政権べったりの榊原経団連会長が「モメンタム」(勢い)がどうのこうのと言って、賃金の引き上げに慎重な姿勢をくずしていないとか(at 諮問会議)。

有権者の皆様もそろそろ眼を覚まして、しっかり現実を見すえ、「アベノミクス」の欺瞞に声をあげましょう。「この道」(自民党ポスター)をしっかり歩んでもろくなことはありませんん。

安部首相の国家主義(日銀支配・統制、株価の官制相場、政府と経団連の談合による法人税減税と賃上げのみせかけ、経済の軍事化、国家機密法、戦争法【この表現に反発する人がいるようですが、これは戦争=外国に対する軍事攻撃を行うための法整備であり、まさに戦争法です】の制定などなど)がうまくゆくわけがないことを知りましょう。

2016年10月31日月曜日

アベノミクスとは何か? 幻想と真相

講演用に作成した原稿です。急いで作成しましたので、不備な点が多々あるかと思いますので、少しずつ推敲・改稿するつもりです。

はじめに

2013年初の安倍政権の誕生以来、「安倍の経済政策を意味する「アベノミクス」なるものが登場し、それは長期にわたる日本経済の「デフレ不況」を克服するための経済政策であると説明されてきた。しかし、実際には、どうなのだろうか? またあるところで安部首相は、「民主党政権」の時代に低下してきた(?!)賃金(雇用者報酬)の引き上げを実現するとも約束した。この約束(公約)は果たされたのだろうか?

以下では、私たちの暮らしに関係の深い賃金所得(雇用者報酬)に力点をおいて検討したい。検討する項目は、次の通り。

1)「アベノミクス」の名の下にどのような政策が実施されてきたのか?

2)それはどんな結果をもたらしたのか?

3)アベノミクスに代わってどのような政策を行うべきなのか?

1 「アベノミクス」の下で何が実施されてきたのか?

さて、「アベノミクス」のように、時の政治家の名前に経済学を意味する「ノミクス」をつけて呼ぶのは、1980年代初頭におけるアメリカ合衆国大統領レーガンの「レーガノミクス」にはじまる。当時、欧米日は石油危機を原因とする深刻な「スタグフレーション」(インフレと失業、停滞または景気後退の同時発生)に悩んでいた。レーガンはそのような事態を「レーガノミクス」によって克服し、新たな成長を実現すると約束した。

しかし、実際には、それから現在に至るまで、一方では、大企業と富裕者を優遇する政策(法人税減税、所得税の限界税率の引き下げなど)が実施されるとともに、他方では、「労働市場の柔軟化」(解雇規制の撤廃、低賃金・非正規雇用の拡大、実質最低賃金の引き下げなど)が実施されて賃金が抑制されはじめる。それは格差社会を生みだしたのである。また約束された「トリクル・ダウン」も生じなかった。しかし、いったん始まった、この「新自由主義政策」は今日にいたるまで止めることができなかった。

2013年以降の「アベノミクス」の場合は、インフレ(物価上昇)ではなく、デフレ(物価低下)を伴う不況・停滞(「デフレ不況」)という点で、1980年代の米国と異なるが、停滞や不況を克服し、賃金所得の上昇を実現すると約束した点では共通点を持つ。

実は安倍首相は、彼の言う「デフレ不況」がなぜ生じたのか、その理由について何も説明していない。ただ「アベノミクス」を実施すれば、それを克服することができると繰り返すにとどまっている。

そこで、まずは安倍氏が「デフレ不況」と言う現実を少し見ておこう。

図1は、GDP(国内総生産、正しくは国内粗生産)の推移を示す。ここで名目GDPというのは実際の貨幣額によるGDPであり、実質GDPとは物価水準の変化を考慮して調整した後の、実質的なGDPを意味する。見られるように、名目GDPは、民主党政権の始まった時ではなく、自民党が政権にあった1997年から低下しはじめ、2011年まで傾向的に低下しつづけてきた。しかし、実質GDPは必ずしもそうではない。それは2000年以降も2007年まで増加しつづけており、2008~09年の米国発金融危機(輸出の激減)による不況によって低下したが、2009年に「底」を打ったのち、しだいに回復していた。つまり、金融危機時を除けば、実質GDPは決して低下していなかったのである。これは名目GDPが低下していても、それと同時に諸物価が低下していので、実質GDPはわずかながらでも増加していたことを示している。

図1 GDPの推移

私たちの暮らしと密接に結びついている雇用者報酬(賃金)はどうだろうか? 図2からは、1997年から安部政権がスタートする2012年初まで名目賃金だけでなく、実質賃金も大幅に低下するという、きわめて衝撃的な事実が認められる。(なお、この期間のほとんどは自民党政権の時代である。)

図2 賃金指数の推移

これらの事実は、GDPの低下、特に名目GDPの低下が賃金の低下と密接に関係していることを暗示しているが、この点については後段でもう一度触れることとする。

それでは、この時期に日本の企業はどのような状態にあったのだろうか? 図3から確認しよう。

ここでは資本金100億円超の大企業(法人)の所得(利潤)を示しておくが、ここからいくつかの重要な点が確認される。第一に、1990年代初頭のバブル崩壊後、大企業の利潤が大幅に縮小したことは間違いない。しかし、それは1980年代のバブル期の異常に膨張していた利潤が本来の水準に戻っただけともいうことができよう。第二に、1997年以降、利益は拡大傾向に転じており、従業員の賃金所得が低下するなか、2007年には史上最高を記録している。第三に、利益は2008~09年の金融危機時に低下したが、その後はふたたび回復に転じている。しかもそれは物価水準が低下するという状況の中での回復であり、実質的には史上最高値を超える水準にあったといわなければならない。そのような中で、法人企業統計の内部留保も増加し、2016年3月末時点では366.7兆円にまで達した。

図3 大企業の所得=利潤

このように1997年以降の日本経済は、大企業の利益の大幅増加と労働者の賃金所得の低下という「相反する」現象によって特徴づけられていたことがわかる。

しかし、安倍首相は、こうした点には一切触れることなく、またそもそも「デフレ不況」の理由はどこにあったのかを科学的に問うことなしに、ただ「アベノミクス」を実施すれば、そこから必ず脱却できると繰り返しているにすぎない。

以下では、安倍首相の宣伝してきた「3本の矢」に即して、かつ日本政府の公式統計を使ってその真相を検証しよう。

<異次元の金融緩和策>

よく知られているように、アベノミクスの中でも最も強調されてきたのは、先例のない水準の「異次元の金融緩和」を実施すれば、物価が上昇し(目標は年2%)、それとともに景気がよくなるはずだという主張である。

この金融緩和という「業界用語」を一言で説明すれば、いわゆる「量的緩和(QE)」、すなわち<日本銀行が市中銀行(以下、銀行)に大量の貨幣を供給する>ということである。こうした銀行への貨幣供給は、銀行の保有する国債や株式などの有価証券を日銀が購入し、その代価を支払うことによって実現される。例えば1000億円の国債を日銀が購入すれば、1000億のお金(円)が銀行に支払われる(日銀預金口座に振り込まれる)。なお、日銀(中央銀行)が銀行に供給する貨幣(お金)をマネタリーベースという。

この政策の支持者は、そうすれば銀行が企業への貸付額を増やすはず、と主張する。すると企業が銀行からの融資で設備投資の金額を増やすため、企業の生産能力が上昇し、結果的に経済の成長が実現されるとも主張する。また大量のお金が社会に出回ると、物価が上昇しはじめ、貨幣価値が下がるという「期待」を持つことになるので、人々は消費財の購入を増やすことになり、その結果、景気がよくなるはずだ、と主張する。そして最終的に景気がよくなれば、賃金も増加するはずだと結論する。(図4参照)

図4 アベノミクスにおける金融緩和政策の構図

図5 マネタリーベースと貨幣ストック

しかし、実際に事態はそのように都合よく進むだろうか?

図5は、確かに2013年から黒田日銀が銀行からの国債等の購入を通じて、巨額のお金を銀行につぎ込んだことを示している。マネタリーベースは2013年以降の短期間に何倍にも増えた。しかし、銀行が企業等に貸し付けるお金(M2、M3など)はそれほど増えてはいない。確かにまったく増えていないわけではなく、若干増加しているが、この増加分は主に銀行が国債や株式などの金融資産の購入にあてたために増えたにすぎない。それが2013年以降に株価が上昇する一因となったことも確かである。しかし、それは企業が設備投資額を増やすために銀行からの貸付を増やしたことを意味するものではなかった。マネタリーベースの増加が生産能力の成長に奉仕したというわけでは決してない。

そもそも1930年代のオクスフォード大学調査でも、企業が金利に対して敏感でないことは明らかにされている。企業が設備投資をするのは、有効需要(C+I)が将来増加するという期待があり、そのため生産能力を拡大する必要があるという認識がもととなっている。

現在のように、賃金が抑制されており、消費需要が将来も抑制されることが期待できない以上、また企業が巨額の内部留保をため込んでいるため、仮に設備投資の必要があっても、銀行貸付に依存することが期待できない以上、マネタリーベースをどんなに増やしても、また2016年1月の政策会合で決定されたようなマイナス金利がイールドカーブを下方に押し下げたとしても、それだけで銀行の貸付が増加するわけではない。

また人々は物価上昇と好況を「期待し」、消費支出を増やしたわけでもない。そもそも異次元の金融緩和をすれば、人々が将来の成長を「期待」するはずだというのは、政府の勝手な思い込み、あるいは「愚民政策」にすぎない*。

*アメリカの経済学者ガルブレイスは、比喩的に「紐で引っ張ることはできるが、紐で押すことはできない」と述べている。これは、金融政策の非対称性とも呼ばれるものであり、これが歴史上最初に示されたのは、1930年代のことである。

1935年3月18日に実施された銀行業および通貨に関する下院委員会の前のヒアリングでは、連邦準備制度理事会議長と議員の間で次のようなやりとりがあった。

エックルス理事 「現在の環境下では、極めてわずかなことしか行うことができません。」

ゴールズボロ議員 「紐を押すことはできないという意味ですね。」

エックルス理事 「それはよい表現方法です。紐を押すことはできません。 私たちは、不況の深みにおり、私がこの委員会の前に何回も言ったことがあるように、割引率の引き下げを通じて、また余剰の準備金の創造を通じてイージーマネーの状況を作ることを超えています。準備組織が回復をもたらす方向に向かってできることは、あるとしてもほとんどありません。 私は、信用インフレーションの点にまで発展している大きなビジネス活動の条件の中では、金融行動が過度の拡大をきわめて効果的に抑制することができると信じています。」

ブラウン議員 「それは紐を引っ張る場合ですね。」

エックルス理事 「そうです。 割引率の引き下げを通じて、チープマネーを作り、また余剰の準備金を創出すれば、特にもしその力がこのような適切な要件の拡大と結びつくならば、デフレーションを止める可能性があります。」

(この下線部が重要である。)

1935年3月18日に実施された銀行業および通貨に関する下院委員会の前のヒアリングでは、連邦準備制度理事会議長と議員の間で次のようなやりとりがあった。

エックルス理事 「現在の環境下では、極めてわずかなことしか行うことができません。」

ゴールズボロ議員 「紐を押すことはできないという意味ですね。」

エックルス理事 「それはよい表現方法です。紐を押すことはできません。 私たちは、不況の深みにおり、私がこの委員会の前に何回も言ったことがあるように、割引率の引き下げを通じて、また余剰の準備金の創造を通じてイージーマネーの状況を作ることを超えています。準備組織が回復をもたらす方向に向かってできることは、あるとしてもほとんどありません。 私は、信用インフレーションの点にまで発展している大きなビジネス活動の条件の中では、金融行動が過度の拡大をきわめて効果的に抑制することができると信じています。」

ブラウン議員 「それは紐を引っ張る場合ですね。」

エックルス理事 「そうです。 割引率の引き下げを通じて、チープマネーを作り、また余剰の準備金を創出すれば、特にもしその力がこのような適切な要件の拡大と結びつくならば、デフレーションを止める可能性があります。」

(この下線部が重要である。)

それでは、肝心の賃金(雇用者所得)はどうなっただろうか?

<消費税増税と消費不況>

この点に移る前に、安倍政権によって実施された消費増税について触れておこう。

2014年4月から消費税が5%から8%に引き上げられたことは周知の通りである。安部政権は、消費増税前には、「財政健全化」のために増税が必要だと訴える一方、他方では社会保障費を充実させると約束していた。推計では、これによって約8兆円の租税収入の増加が見込まれていた。

しかし、経済全体で考えると、それは人々(家計)の可処分所得を8兆円ほど減らし、消費支出を冷え込ませる効果を持つ。これは常識を持った人なら誰でも理解できる経済学的常識とでも呼ぶべきものである。ただし、もし政府が財政支出を8兆円増やすならば、家計の可処分所得の減少分≒消費支出の減少分はカバーされるだろう。しかし、社会保障費の拡大という約束は果たされなかった。そしてそうであるからには、消費の冷え込みは火を見るより明らかであった。実際、それは消費不況を招いた。

この事態に対して安倍政権はどうしたのか?

<景気対策の財政出動>

政府は、景気対策として財政出動という「第二の矢」を放ち、公共事業費6兆円増加を決定した。しかし、まさにそれはアベコベ政策といわなければならない。一方で「財政健全化」のためといいながら消費増税を実施し、他方で消費需要の低迷、景気の悪化をまねくからと「財政健全化」に反する政策を打ち出すというのは、大きな矛盾である。

しかし、このように経済・景気に一撃を与えた安部首相にとっての最大の問題は、そのままでは賃金が引き上げられるどころか、引き下げられるかもしれないという点にあった。しかも、「異次元の金融緩和」で2パーセントの物価上昇という目標を設定している以上、名目賃金の低下はもちろんのこと、2パーセント未満の上昇でも実質賃金は低下するということになる。また――ここでは詳しく述べることができないが――、金融緩和政策が円安・ドル高をもたらしていたため、実体経済においては輸入品物価の大幅上昇を通じた物価高(インフレ)が生じていた。このインフレは、いわば輸入インフレであり、国内的要因によるものではなかったが、インフレはインフレであり、日銀はそれをとらえて金融政策の成果と強調していた。

そこで安部首相が行ったのは、経団連(大企業)との談合による賃金引き上げであった。彼は、<2パーセントを超えて賃金を引き上げる>ことを求め、この要求は受け入れられた。またNHKなどのマスメディアがそれを大幅な賃上げの実現として宣伝した。とはいえ実際に名目2パーセントを超えたのは一部の大企業のみであり、日本全体では実質賃金はむしろ低下していた。

<大幅な法人税減税>

しかも、この賃金引き上げは無償で行われたのではなかった。その見返りとして、安倍政権は、経団連のために(つまり大企業のために)法人税(とりわけ大企業)の大幅減税を実施した。一方で、財政健全化といいながら消費増税を実施し、他方で、こっそりと法人税の大幅減税をするという安部政権のアベコベさはこの点にも示されている。この政府と経団連の談合は「三角取引」と呼ばれている。しかも、安倍首相は、減税を景気対策として宣伝のために使った。まさに空いた口がふさがらないとはこのことである。

図6 法人税の減税(資本金別)

図7 賃金の動向(従業員5人以上の企業)

実際、図7が示すように、確かに名目賃金はわずかに上昇したが、実質賃金は2014年に低下し、2015年にも低下した。

<これまでのまとめ>

ここで安部政権の施策を簡単にまとめると次の通りとなる。

・異次元の金融緩和策

円安(=ドル高)による輸入品物価の上昇→庶民の家計を直撃

・消費増税(財政健全化のためといいつつ)による増税による消費不況

・消費不況を克服するための公共事業・財政出動(財政健全化に反する)

・政府と経団連の談合(三角取引)

大企業の賃金引き上げとそのマスメディアによる宣伝

大企業中心の法人税率の大幅引き下げ

<成長戦略 毒矢>

ここまで、安倍政権が実際に何を行ってきたかを説明してきたが、それでも、アベノミクスには「第3の矢」(成長戦略)があり、それに期待をかけたいという人がいるかもしれない。しかし、この成長戦略は新自由主義政策に片足を突っ込んだ政策であり、「毒矢」にすぎない。

実は、安倍首相は、政権発足の当初から「成長戦略」に触れていたが、実際にはその中身を説明することはほとんどなかった。しかし、最近、特につまり衆議院選挙と参議院選挙が終わってから、その内容がはっきりしてきた。

端的に言えば、成長戦略とは「世界で一番企業が活動しやすい国」をつくるということに他ならない。その点では、アベノミクスはレーガノミクスと同じく「新自由主義政策」、あるいは森、小泉・竹中両氏が推進してきた「構造改革」と基本的に同じものといえよう。

その内容は、一方では、すでに行ったような法人税(とりわけ大企業の法人税)を減税し、その利潤(→配当と内部留保)を増やす手助けをし、他方では、「労働市場の柔軟化」を通じて賃金抑制を容認する(または推進する)というものとまとめることができる。具体的には、派遣労働を固定する派遣法の改正、解雇規制の撤廃、ホワイトカラー・エクゼンプション(残業代ゼロ)などです。この他に、社会保障水準の引き下げや、経済の軍事化が目標とされています。要するに、成長戦略とは、法人税減税や規制緩和による大企業の「稼ぎ」のお手伝いをする政策システムに他ならない。

もちろん、これらの庶民にとって評判の悪い政策が大々的に宣伝されることはない。人気取りの愚民政策とは反対に、これらの政策は(すでに上で見たように)これからもこっそりと行われる危険性がある。

<金融緩和策の終わりと危険性>

ところで、上段では、金融緩和策が実体経済に大きな効果をあげることなく終わったと述べたが、それは効果を上げなかったにすぎないといって済むものではなく、日本社会にとって大きい危険性をはらむものである。

図8 株価指数と資金の動向

アベノミクスには、これまで触れなかったもう一つの側面があった。それは金融資産価格の「官制相場」を生み出したことである。戦後1980年代以降、世界経済は金融化し、その中で株式などの金融資産の価格が上昇することが経済の発展・成長にとってよいものであるという雰囲気が作りあげられてきた。この雰囲気は、米国の主流派経済学者(それに日本の御用経済学者)の教義、つまり資産価格が上がると「資産効果」によって消費需要が拡大して景気がよくなり、経済が成長するという教えによって正当化されてきたものである。アベノミクスは、この雰囲気に迎合し、またそれを利用したのである。

ところで、資産市場では株式などの資産を取引する人が増え、市場に投じられる資金量が増えれば、それに応じて資産価格が上昇するという性質がある。(これは多くの財、特に工業製品とは異なる性質である。)しかも、資産価格が上昇すると、キャピタルゲイン(資産の売買差益)が生じるため、購入しようとする人々が増え、彼らが購入資金をさらに増やそうとする傾向が生まれる。だが、資産価格はいつまでも上がるわけではなく、ある時点で資産を売ってキャピタルゲインを実現する人々が増えると、反対に低下に転じる。

ともあれ、安部政権が行ったのは、資産市場のこうした性質を利用した「官制相場」の演出である。図8は、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の資金が国内株式の購入のために大量に投じられたことを示している。また同じ時期に日銀によるEFT(指数連動型上場投資信託)の購入も積極的に行われはじめた。その結果、市中銀行の株式購入の増加と相まって株価の上昇、あるいは上昇の「期待」が生まれたことは言うまでもない。

そして、この時にそのような「期待」に外資(各種ファンド)が乗った。こうして官製相場による株式価格の上昇を期待した日本株式の購入が始まり、それは株価(図では日経225)をかなりの程度に押し上げた。しかしながら、この期待に沿った外資の日本株購入もすでに2013年度末から2014年度初には終わった。この頃、日経225は15,000円を超えていたが、すでに外国資本は新たな株式購入を控えるようになった。

たしかにその後も株価は上昇している。しかし、2014年度以降の株式市場を支えたのは、すでに外資ではなく、主にGPIFの資金の投入と日銀資金によるEFTの購入であった。そして2015年度に入ると外国資本による日本株の売却が始まり、株価は下落した。それはGPIFに巨額の損失を与えた。(それが年金の支給額に大きな影響を与えることは言うまでもない。)そしてGPIFが新たな国内株式の購入を実施しえなくなった現在、株式を買い支えることができるのは、日銀のEFT購入しかないという状況である。それがなければ株式はさらに暴落するだろう。このようにアベノミクスの金融政策はきわめて危険な性質を持っている。

また上記の「資産効果」についても触れておくと、株価が上昇した2013年から2015年前半の時期に人々の消費需要が大幅に増えることはなかった。この理由は明らかである。99%の人々にとっては、賃金(雇用者所得)がもっとも基本的な生計手段であり、それが実質的に増えるという「期待」がない限り、消費支出を増やすことはありえない。(この点については、より詳しい説明が必要かもしれないが、ここでは以上にとどめておく。)

総じて、アベノミクスの金融政策(異次元の量的緩和)に関しては、現在、それが失敗に終わり、事実上放棄されたことが明確になった。それは次のことからうかがわれる。

・日銀のインフレ目標が当初の約束時期を過ぎても達成できず、再三にわたって延期されていること。

・今年1月下旬の日銀政策決定会合で「マイナス金利」の導入が決定されたこと。

・今年9月下旬の日銀政策決定会合で、金融政策が貨幣ストックの量的拡大から金利政策(長期金利の抑制)に移されたこと。10月にいたっても「マイナス金利」の深堀りはなく、金利政策(長期金利の抑制)が事実上の金融政策となった。総裁のメンツを守りつつ、日銀事務方がマネタリストを「中二階」へ、マイナス金利を「床の間」に追いやったと言われている。(Facta, 2016年11月号)

3 むすび

以上、アベノミクスの名の下にどのようなことが実施されてきたのかについて述べてきたが、最後にむすびとして、「デフレ不況」とは何だったのか、またアベノミクスとは何だったのか、簡単に記しておこう。

<いわゆる「デフレ不況」の本当の原因>

さて、いままで明示しなかったが、ここでいわゆる「デフレ不況」の本質的な理由、それが何故生じたのかを説明しよう。それは私たちが「アベノミクス」を放棄するべき理由を明確にすることにもつながる。

結論的に言うと、1997年以降の長期停滞の背景には、大企業の利益優先、政府による企業優遇策(つまり広い意味での供給側の経済学)と、それと密接に関係する(名目・実質)賃金の低下があり、またその背後には「構造改革」があった。その出発点は1990年代半ばに遡ると考えられる。

1994年、OECDは「職の研究」(Job Study)を公表し、それを日本政府が受け入れたが、その内容は、先進国で失業率が高い(または上昇した)のは、労働者の賃金が高いこと、また労働者の賃金が平等主義的に分配されているという見解としてまとめられる。この主張は経済的事実にまったく反しており、世界中の多くの優れた良心的な経済学者から痛烈な批判をあび、後に2004年頃にOECDも撤回したが、それまでにきわめて大きな、悪い影響を与えてしまったものである。

しかも日本では1995年に、経団連が『新時代の日本的経営』で、低賃金の非正規雇用の拡大を宣言する。また、この頃から成果主義や能力主義も喧伝されることとなった。さらに1997年には橋本財政構造改革が実施されたが、それは11兆円ともいわれる消費増税と社会保障費負担増によって消費不況を招き、いったん落ち着いていた金融危機の再燃をもたらした。日本企業が実際に非正規雇用の拡大による賃金引き下げを始めたのは、まさにこの頃からである*。

*1997年から始まる日本企業の雇用戦略転換の危険性を指摘する文書がある。2000年の日銀調査統計局の調査「日本企業の価格設定行動」(『日銀調査月報』2000年8月号)。これは、デフレと賃金低下=景気悪化の関係を指摘したものである。また欧米各国でも同様の調査が行われています。

こうしたことは、日本企業が戦後の雇用戦略を根本的に転換したことを意味するものであった。また、それに加え、日本でも21世紀初頭の小泉構造改革期に失業率が高くなり、賃金をさらに抑制する動きを強めたという事実も見逃せない。

だが、それにもかかわらず、それ以降、経済政策の場では、日本企業の雇用戦略の転換が停滞・不況の要因として批判されることはなく、日銀が景気対策をとらないとして――主にリフレ論者(異次元の金融緩和論者)から――激しい批判にさらさえるようになる。

確かに、個別企業の立場から見れば、賃金(人件費)を圧縮し、販売価格を引き下げれば、その企業は販売を拡大し、うまくやれることになるかもしれない。しかし、もし日本全体の企業が同じことを一斉にやったならば、その結果はまったく異なったものとなる。日本社会全体の賃金所得(雇用者報酬)は縮小し、その結果、賃金所得からの消費支出が縮小し、消費不況に陥ることになることは明白である。

ところが、最初に述べたように安倍首相は、「デフレ不況」の理由を一切述べることなく、アベノミクスをやれば「デフレ不況」から必ず脱却できると主張してきた。

しかし、これまで見てきたことからも明らかなように、それはまったく期待できない。そこには、現在の企業者経済において、どうしたら従業員の賃金率を労働生産性の上昇に応じて持続的に引き上げてゆくことができるか、何のポリシーもない。それどころか、成長戦略を含めて、それに反する政策が一貫して実施されてきたといわざるを得ない。この政策が破綻したことはもうずっと前から明らかになっているといってもよいだろう。

ただし、アベノミクスには、「トリクル・ダウン」というトリック(姑息な愚民政策)があり、「企業業績が回復すれば、いつか賃金は上がるだろう」と答えることも可能である。「いつ上がるのか?」と問われたら「二三年後に」と答えておけばよい。あとは人々が忘れるのをまてばよい!(マスコミに登場する評論家の中にも、このような手合いがいる。)*

*私の知る限りでは、この語句は、1930年代初頭にウィル・ロジャースという人物(ヒューモリスト)によって使われたそうである。その頃、世は「大不況」の真っただ中であったが、アメリカの大統領だったハーバート・フーバーが採用していた政策をロジャースが皮肉ったとされている。

「お金を持たない人々にお金がしたたり落ちるという希望の中で、ほとんどすべてが上位階層のために横取りされてきた。」

ここに見られるように、「トリクル・ダウン」の比喩は、愚民政策を批判するという意味を持っていた。

「お金を持たない人々にお金がしたたり落ちるという希望の中で、ほとんどすべてが上位階層のために横取りされてきた。」

ここに見られるように、「トリクル・ダウン」の比喩は、愚民政策を批判するという意味を持っていた。

<企業者経済における対抗力の必要>

それでは、いったいどうしたら賃金は上がるのだろうか?

それは「対抗力」を市民、勤労者が得る以外にないだろう。

そもそも私たちの住む社会では、市場経済が営まれているといわれるが、現実の経済社会は企業者経済(ケインズ)であり、そこでは企業、特に大企業が圧倒的な力を持つのに対して、それに雇われて働く側(従業員)や中小企業は非力に過ぎない。もちろん、個々の企業経営者は自分の従業員に対して悪意を持っているわけではないとしても、彼らは競争の中で、より多くの利益を実現するため、許容されれば人件費=賃金を抑制しようとせざるを得ない。そこで、賃金の引き上げをはじめとする労働条件の改善のためには「対抗力」が必要となる。この平凡な真理は、アメリカの伝説的な経済学者ガルブレイスが1952年に指摘したものである。

実際、この対抗力は「黄金時代」(1950年代~1980年頃まで)には様々な形(完全雇用政策、最低賃金制、解雇規制、非正規雇用の制限、労働組合の放擲保護など)で維持されていた。当時、労働生産性が上昇すると、それに比例して賃金も引き上げられていたのはそのためである。もちろん、これは企業にとっては必ずしも喜ばしいことではなかったかもしれないが、社会全体としては、国民の所得と消費支出を増やし、景気の好循環を生み出すシステムとなっていたということができる。

ところが、最初に紹介したレーガノミクス(プラスイギリスのサッチャー主義)がそれを弱体化した。日本でも、1997年以降に、様々な事情(金融危機、高失業、構造改革)が組み合わさって、世界に例を見ないほどの賃金の圧縮がはじまってしまったということができる。

このように言うと、もし市民、労働側がふたたび対抗力を持ち、実際に賃金を引き上げることになると、インフレが生じてしまうのではないかと心配する人がいるかもしれない。もちろん、企業活動を維持できなくするような極端な賃金引き上げは経済を損ねるだろう。しかし、例えば日本全体で労働生産性が平均して2%上昇し、すべての人々の賃金も2%上昇すれば、消費支出も2%上昇し、バランスの取れた成長が実現される。(今は簡単のため、年金のことは考えない。)

アベノミクスには、その表向きの「人気取り」のキャッチコピーとは裏腹に、実体経済をよくしない金融緩和、消費増税、法人税減税、利潤のための賃金抑制の構造の持続、新自由主義的な成長戦略など、本質的に99%の人々の利益に反する様々な要素が含まれていることは疑いない。

確かに、アベノミクスは、様々な要素が含まれており、「ケインズ主義的」な要素も含まれているから、評価するべきではないかという声があがることもある。しかし、佐和隆光氏が鋭く指摘しているように(『経済学のすすめ』岩波新書、2016年)、安倍政権の政治経済運営に特徴的なのは、国家資本主義ともいえる性格、すなわち人びとの自由と権利をないがしろにした「国家主義的な」色彩の異常な強さである。そもそも日銀の「異次元の金融緩和策」からして従来、保守政権が金科玉条にしてきた中央銀行の独立性を大幅に損なうものであり、さらに株価の「官製相場」、法人税減税と引き換えにした賃金引き上げのための国家主導の「談合」、軍事立国化、国民の世論に反した原発の強硬な推進など、その国家主義的色彩は否定するべくもない。しかも、この国家主義によって人々の賃金所得が確実に増える保証はない。ある情報によれば、安倍政権べったりと揶揄されている榊原経団連会長ですら、諮問会議で「経済の先行き不安がある中で、どういった形でモメンタム(勢い)を維持するかはこれからの議論だ」と、賃金引き上げに慎重な姿勢を示したという(Facta、11月号)。一方、これに対して、官邸は談合に反して賃金が引き上げられない場合、巨額に膨らんだ企業の内部留保に課税するという脅しをかける「二段階作戦」を検討しているという(東京新聞、Factaなど)。

これら一連の政策は1980年代のレーガノミクスの「新自由主義」とは異なるが、ケインズ主義でもない。それは国家主義的な「偽ケインズ主義」であり、人びとの平等、自由と権利の尊重に立脚した社会を作り出すものでは決してない。

(終わり)

参考文献

萱野稔人編著『金融緩和の罠』集英社新書、2013年。

石水嘉夫『日本型雇用の真実』ちくま新書、2013年。

伊東光晴『アベノミクス批判 四本の矢を折る』岩波書店、2014年。

富岡幸雄『税金を払わない巨大企業』文春新書、2014年。

服部茂幸『アベノミクスの終焉』岩波新書、2014年。

山家悠紀夫『アベノミクスと暮らしのゆくえ』岩波ブックレット、2014年。

森永卓郎『雇用破壊 三本の毒矢は放たれた』2016年。

牧野富夫編著『アベノミクス崩壊 その原因を問う』新日本出版社、2016年。

浜矩子『アホのミクスの完全崩壊に備えよ』角川新書、2016年。

翁邦雄『日本銀行』ちくま新書、2013年。

仙台経済学研究会『経済学の座標軸』社会評論社、2016年

佐和隆光『経済学のすすめ』岩波書店、2016年。

統計データ

財務省、法人企業統計

財務省、国民経済計算統計

財務省、国際収支統計

GPIF、運用状況

日本銀行、毎旬営業報告

日本銀行、主要時系列統計データ表

日本銀行、調査月報

厚生労働省、毎月勤労統計調査

厚生労働章、賃金構造基本統計調査

厚生労働章、賃金構造基本統計調査

2016年10月19日水曜日

「トリクル・ダウン」理論の歴史、というほどではないが・・・

世に「トリクルダウン」という語句があるが、この語句の意味するところにもそれ相応の歴史があるようである。

私の知る限りでは、この語句は、最初--かどうかわからないが、とにかく1930年代初頭という早い時期に--ウィル・ロジャース(Will Rogers)という人物(humorist)によって使われたようである。1930年代初頭というと世は、「大不況」の真っただ中。当時、アメリカの大統領だったハーバート・フーバーがある種の政策を取っており、それをロジャースが皮肉った。

「お金が、お金を持たない人々にしたたり落ちるという希望の中で、ほとんどすべてが上位階層(top)のために横取りされてきた。」(money was all appropriated for the top in hopes that it would trickle down to the needy.)

ここに見られるように、「トリクルダウン」の比喩は、最初は、批判的な意味を持っていた。

また「トリクルダウン」と同じような意味で、「馬と雀」の経済学と呼ばれるものもあったようである。ジョン・ケネス・ガルブレイスの若い頃、というから、やはり1920年代か1930年代の頃だろうか? 話は次の通りである。

「もしあなたが馬に十分なオート麦のえさを与えるならば、その一部が馬からこぼれて、道に落ち、雀のえさになる。」( If you feed a horse enough oats, some of It will go through the horse and then fall on the road for the sparrow.)

これも「トリクルダウン」と同じで、当時の政策を批判するものだった。

これに対して、「トリクルアップ」という意見もあったとされている。

これは、最初、お金(所得)が低所得者に分配されても、最終的に上位の高所得者に吸い取られてしまうという内容らしい。しかし、一時的であれ、低所得者にお金が行くからよいではないか、という主張だったともいう。

世は変わり、ふたたび1980年代。英米の「新自由主義」政策、供給側の経済学とともに、「トリクルダウン」が復活した。しかし、一度目は、皮肉・批判だったのに、今度は言い訳として、政策当事者または政策の擁護者によって堂々と言われたのが特徴。まず最初、富裕者がよりいっそう豊かになれば、いつの日にか「貧民」もおこぼれを頂戴するでしょう、と。

しかし、それは「百年河清を俟つ」ようなもの。いつまでたっても、黄土を含んだ黄河の水が清くならないのと同様、99%の人々、労働者の雇用者所得は上がらなくなりました。

それはそうだろう。

国民所得は、次式で示される。

Y=W+R 国民所得=賃金+利潤

これは恒等式であり、簡単に言えば、新自由主義政策とは、賃金を抑えて、利潤を増やす政策のことであり、また増えた利潤や所得にかける租税(法人税や所得税の限界税率)も減税するというもの。それが続く限り、賃金が上がらないのは当たり前の話。

賃金をあげるには、新自由主義をやめて、ジョン・ガルブレイスのいう「対抗力」を99%の人々につけさせることが必要。

でも、そのためにはどうしたらよいか?

これは私が女性のための集会で話したとき、質問された内容でもある。質問は、特に非正規雇用者の低賃金をいかに引き上げるか、最低賃金をいかに引き上げるか、に関係していた。

私の答えは、

1)労働運動の強化(完全雇用は労働側の力を強めるから、それを求める)

2)市民運動の強化(アメリカやイギリスの例を見習おう)

3)新自由主義政策(構造改革など)を実施している政党(はっきり言えば自民党)に投票する

のをやめ、親労働者の政党に投票する。

という3点に要約できる。

その質問の前に、私は、賃金を引き上げても、失業が増えないことを理論的に、また英米の経験を踏まえて話していた。

ところで、たまたまその会に自民党の衆議院議員が一人いて、その議員氏から「賃金を上げたら、失業が増えるのではないかと思うが、そうではないと言われる。英米で失業率が上がらなかったのは、たまたま景気がよかったからではないのか?」と言った趣旨の質問を受けたことを思い出す。

これはきわめて重要な論点をなしている。なぜ賃金の引き上げが失業を増やさないのか? 高賃金は失業を増やすという「思想」にとりつかれている人に、是非とも説明する必要があろう。

私の知る限りでは、この語句は、最初--かどうかわからないが、とにかく1930年代初頭という早い時期に--ウィル・ロジャース(Will Rogers)という人物(humorist)によって使われたようである。1930年代初頭というと世は、「大不況」の真っただ中。当時、アメリカの大統領だったハーバート・フーバーがある種の政策を取っており、それをロジャースが皮肉った。

「お金が、お金を持たない人々にしたたり落ちるという希望の中で、ほとんどすべてが上位階層(top)のために横取りされてきた。」(money was all appropriated for the top in hopes that it would trickle down to the needy.)

ここに見られるように、「トリクルダウン」の比喩は、最初は、批判的な意味を持っていた。

また「トリクルダウン」と同じような意味で、「馬と雀」の経済学と呼ばれるものもあったようである。ジョン・ケネス・ガルブレイスの若い頃、というから、やはり1920年代か1930年代の頃だろうか? 話は次の通りである。

「もしあなたが馬に十分なオート麦のえさを与えるならば、その一部が馬からこぼれて、道に落ち、雀のえさになる。」( If you feed a horse enough oats, some of It will go through the horse and then fall on the road for the sparrow.)

これも「トリクルダウン」と同じで、当時の政策を批判するものだった。

これに対して、「トリクルアップ」という意見もあったとされている。

これは、最初、お金(所得)が低所得者に分配されても、最終的に上位の高所得者に吸い取られてしまうという内容らしい。しかし、一時的であれ、低所得者にお金が行くからよいではないか、という主張だったともいう。

世は変わり、ふたたび1980年代。英米の「新自由主義」政策、供給側の経済学とともに、「トリクルダウン」が復活した。しかし、一度目は、皮肉・批判だったのに、今度は言い訳として、政策当事者または政策の擁護者によって堂々と言われたのが特徴。まず最初、富裕者がよりいっそう豊かになれば、いつの日にか「貧民」もおこぼれを頂戴するでしょう、と。

しかし、それは「百年河清を俟つ」ようなもの。いつまでたっても、黄土を含んだ黄河の水が清くならないのと同様、99%の人々、労働者の雇用者所得は上がらなくなりました。

それはそうだろう。

国民所得は、次式で示される。

Y=W+R 国民所得=賃金+利潤

これは恒等式であり、簡単に言えば、新自由主義政策とは、賃金を抑えて、利潤を増やす政策のことであり、また増えた利潤や所得にかける租税(法人税や所得税の限界税率)も減税するというもの。それが続く限り、賃金が上がらないのは当たり前の話。

賃金をあげるには、新自由主義をやめて、ジョン・ガルブレイスのいう「対抗力」を99%の人々につけさせることが必要。

でも、そのためにはどうしたらよいか?

これは私が女性のための集会で話したとき、質問された内容でもある。質問は、特に非正規雇用者の低賃金をいかに引き上げるか、最低賃金をいかに引き上げるか、に関係していた。

私の答えは、

1)労働運動の強化(完全雇用は労働側の力を強めるから、それを求める)

2)市民運動の強化(アメリカやイギリスの例を見習おう)

3)新自由主義政策(構造改革など)を実施している政党(はっきり言えば自民党)に投票する

のをやめ、親労働者の政党に投票する。

という3点に要約できる。

その質問の前に、私は、賃金を引き上げても、失業が増えないことを理論的に、また英米の経験を踏まえて話していた。

ところで、たまたまその会に自民党の衆議院議員が一人いて、その議員氏から「賃金を上げたら、失業が増えるのではないかと思うが、そうではないと言われる。英米で失業率が上がらなかったのは、たまたま景気がよかったからではないのか?」と言った趣旨の質問を受けたことを思い出す。

これはきわめて重要な論点をなしている。なぜ賃金の引き上げが失業を増やさないのか? 高賃金は失業を増やすという「思想」にとりつかれている人に、是非とも説明する必要があろう。

「異次元の金融緩和」はなぜ失敗に終わったのか? 歴史的経験から

経済史の世界では、金融政策に関する様々な面白いトピックがある。

シニカルな名言を沢山残した米国の伝説的な経済学者、ジョン・ケネス・ガルブレイスが、例えばミルトン・フリードマンのマネタリズム(通貨主義)を皮肉った言葉などは、是非とも紹介する価値があるだろう。

たしか1976年にいわゆる「ノーベル経済学賞」(正確には、アルフレッド・ノー-ベル記念スウェーデン国立銀行経済学賞)を受賞したフリードマンだが、1979年頃からイギリスとアメリカ合衆国で試みられるや、彼の唱えた金融政策がすぐに大失敗に終わってしまったことが明らかとなったことがあった。

私は、まだ大学院で経済学研究をはじめたばかりのことであったが、当時の日経新聞に誰だか名前は忘れたがある大学の教授が貨幣数量説を支持し、解説する文章を書いていたのを帰省中の電車の中で読んだことを思い出す。

さて、フリードマンの貨幣数量説によれば、貨幣は中立的であり、その量(貨幣ストック)は実体経済(簡単にマクロ的に言えば、Yで示される)に影響を及ぼさない。影響は、物価上昇率にのみ及ぶと想定されていた。

数式で価格、貨幣量、貨幣の流通速度、生産量の関係を示せば、

P=MV/Q (1)

それぞれの変化率の関係を示せば、

p=m+vーq (2)

想定より、v=0 (貨幣の流通速度=不変) だから

p=mーq (3)

これは例えば生産量が3%増加するとき、貨幣量が3%の増加なら、インフレーションは生じないが、例えば貨幣量が5%増加すれば、差し引き2%のインフレが生じることを示す。だから、彼の提言では、インフレを抑えるには、中央銀行が貨幣量を減らせばよい、ということになる。

この想定が現実離れしていることは、これまでのブログでも何回も紹介しているので、省略するが、このフリードマン「理論」によれば、貨幣は(実体経済に対して)中立的なのだから、インフレを抑えるために貨幣量を減らしても(あるいはそのために金融引締政策を実施しても)、実体経済には何らの影響も及ばないはずである。

だが、それを試みたアメリカ合衆国、そして連合王国(イギリス)ではどうなったか?

周知の通り(多分)、経済は急速に悪化し、失業率は急上昇した。アメリカの失業率はあっという間に10%を超えるに至った。イギリスでも、景気悪化のチャンネルはアメリカの場合とは若干異なるが、結果は同じである。

そこで、わがジョン・ガルブレイスの登場である。彼はさらりと書いた。

「ミルトン・フリードマンの不幸は、彼の経済政策が試みられたことである。」

確かに、実際に英米で試みられさえしなければ、彼の理論は、まだ多少とも長持ちしたかもしれない。実際には、フリードマンの実験はすぐに中止され、彼の信用は地に墜ちた。かわいそうにと言うしかないだろう。しかし、なぜこのようなばかげたことが実践されたのだろうか?

金融政策の歴史には、さらに触れずにはおかない出来事がある。

私などは、これも(もちろん)戦後になってからガルブレイスを通して知ったことだが、中央銀行は「紐を引くことはできるが、押すことはできない」という金融政策上の比喩に示される事実がある。

これは、中央銀行はタイミングを誤った金利引き上げ、またはあまりに大幅な金利の引き上げで経済を減速したり、景気後退に追いやることができるが、逆に(少なくともある状況の下では)どんな金融緩和策を実施しても、景気を回復させることができないことを意味している。それは金融政策の力が対称的ではないことを意味しており、要するに、金融政策は中央銀行が経済を後ろに「引く」ことのできる紐のようなものであるが、紐を押してもその紐はぐちゃぐちゃになるだけである。

現在のアメリカでは、この比喩(「紐を押すことができない」)は、多くの入門的な経済学教科書にも載せられているようである。例えば、連邦準備制度の目標利子率(「フェデラル・ファンド・レート)を長期間ほぼゼロ%にしてきたのに、しかも、それを将来も継続するという指針を示し、さらに2兆ドルの財務省証券(国債)と不動産担保証券を連邦準備銀行が直接購入しても、経済がはかばかしく成長しなかった。ただし、最近の米国は、若干好調に転じているが、それは化石燃料革命と情報技術革命の新展開によるものであり、金融政策外の要因によるものと言えよう。(この金融政策外の要因が本質的に重要である。)

ところで、この金融政策上の「紐を押す」という比喩は、最初いつ使われたのだろうか?

それは、1935年3月18日に実施された銀行業および通貨に関する下院委員会の前のヒアリングで行われたようである。 1934年に連邦準備制度理事会の議長に任命され、1951年まで理事会に在任したマリナー・エクルスは、トマス・アラン・ゴールズボロ下院議員(民主党)とプレンティス・M・ブラウン議員(民主党)から質問を受けていた。その発言は、連邦準備制度がデフレーションを終わらせるために何をすることができるかという議論の中で出てきたようである。

エックルス理事 「現在の環境下では、極めてわずかなことしか行うことができません。」

ゴールズボロ議員 「紐を押すことはできないという意味ですね。」

エックルス理事 「それはよい表現方法です。紐を押すことはできません。 私たちは、不況の深みにおり、私がこの委員会の前に何回も言ったことがあるように、割引率の引き下げを通じて、また余剰の準備金の創造を通じてイージーマネーの状況を作ることを超えています。準備組織が回復をもたらす方向に向かってできることは、あるとしてもほとんどありません。 私は、信用インフレーションの点にまで発展している大きなビジネス活動の条件の中では、金融行動が過度の拡大をきわめて効果的に抑制することができると信じています。」

ブラウン議員 「それは紐を引っ張る場合ですね。」

エックルス理事 「そうです。 割引率の引き下げを通じて、チープマネーを作り、また余剰の準備金を創出すれば、特にもしその力がこのような適切な要件の拡大と結びつくならば、デフレーションを止める可能性があります。」

読者は、この下線部に十分注意するべきであろう。

シニカルな名言を沢山残した米国の伝説的な経済学者、ジョン・ケネス・ガルブレイスが、例えばミルトン・フリードマンのマネタリズム(通貨主義)を皮肉った言葉などは、是非とも紹介する価値があるだろう。

たしか1976年にいわゆる「ノーベル経済学賞」(正確には、アルフレッド・ノー-ベル記念スウェーデン国立銀行経済学賞)を受賞したフリードマンだが、1979年頃からイギリスとアメリカ合衆国で試みられるや、彼の唱えた金融政策がすぐに大失敗に終わってしまったことが明らかとなったことがあった。

私は、まだ大学院で経済学研究をはじめたばかりのことであったが、当時の日経新聞に誰だか名前は忘れたがある大学の教授が貨幣数量説を支持し、解説する文章を書いていたのを帰省中の電車の中で読んだことを思い出す。

さて、フリードマンの貨幣数量説によれば、貨幣は中立的であり、その量(貨幣ストック)は実体経済(簡単にマクロ的に言えば、Yで示される)に影響を及ぼさない。影響は、物価上昇率にのみ及ぶと想定されていた。

数式で価格、貨幣量、貨幣の流通速度、生産量の関係を示せば、

P=MV/Q (1)

それぞれの変化率の関係を示せば、

p=m+vーq (2)

想定より、v=0 (貨幣の流通速度=不変) だから

p=mーq (3)

これは例えば生産量が3%増加するとき、貨幣量が3%の増加なら、インフレーションは生じないが、例えば貨幣量が5%増加すれば、差し引き2%のインフレが生じることを示す。だから、彼の提言では、インフレを抑えるには、中央銀行が貨幣量を減らせばよい、ということになる。

この想定が現実離れしていることは、これまでのブログでも何回も紹介しているので、省略するが、このフリードマン「理論」によれば、貨幣は(実体経済に対して)中立的なのだから、インフレを抑えるために貨幣量を減らしても(あるいはそのために金融引締政策を実施しても)、実体経済には何らの影響も及ばないはずである。

だが、それを試みたアメリカ合衆国、そして連合王国(イギリス)ではどうなったか?

周知の通り(多分)、経済は急速に悪化し、失業率は急上昇した。アメリカの失業率はあっという間に10%を超えるに至った。イギリスでも、景気悪化のチャンネルはアメリカの場合とは若干異なるが、結果は同じである。

そこで、わがジョン・ガルブレイスの登場である。彼はさらりと書いた。

「ミルトン・フリードマンの不幸は、彼の経済政策が試みられたことである。」

確かに、実際に英米で試みられさえしなければ、彼の理論は、まだ多少とも長持ちしたかもしれない。実際には、フリードマンの実験はすぐに中止され、彼の信用は地に墜ちた。かわいそうにと言うしかないだろう。しかし、なぜこのようなばかげたことが実践されたのだろうか?

金融政策の歴史には、さらに触れずにはおかない出来事がある。

私などは、これも(もちろん)戦後になってからガルブレイスを通して知ったことだが、中央銀行は「紐を引くことはできるが、押すことはできない」という金融政策上の比喩に示される事実がある。

これは、中央銀行はタイミングを誤った金利引き上げ、またはあまりに大幅な金利の引き上げで経済を減速したり、景気後退に追いやることができるが、逆に(少なくともある状況の下では)どんな金融緩和策を実施しても、景気を回復させることができないことを意味している。それは金融政策の力が対称的ではないことを意味しており、要するに、金融政策は中央銀行が経済を後ろに「引く」ことのできる紐のようなものであるが、紐を押してもその紐はぐちゃぐちゃになるだけである。

現在のアメリカでは、この比喩(「紐を押すことができない」)は、多くの入門的な経済学教科書にも載せられているようである。例えば、連邦準備制度の目標利子率(「フェデラル・ファンド・レート)を長期間ほぼゼロ%にしてきたのに、しかも、それを将来も継続するという指針を示し、さらに2兆ドルの財務省証券(国債)と不動産担保証券を連邦準備銀行が直接購入しても、経済がはかばかしく成長しなかった。ただし、最近の米国は、若干好調に転じているが、それは化石燃料革命と情報技術革命の新展開によるものであり、金融政策外の要因によるものと言えよう。(この金融政策外の要因が本質的に重要である。)

ところで、この金融政策上の「紐を押す」という比喩は、最初いつ使われたのだろうか?

それは、1935年3月18日に実施された銀行業および通貨に関する下院委員会の前のヒアリングで行われたようである。 1934年に連邦準備制度理事会の議長に任命され、1951年まで理事会に在任したマリナー・エクルスは、トマス・アラン・ゴールズボロ下院議員(民主党)とプレンティス・M・ブラウン議員(民主党)から質問を受けていた。その発言は、連邦準備制度がデフレーションを終わらせるために何をすることができるかという議論の中で出てきたようである。

エックルス理事 「現在の環境下では、極めてわずかなことしか行うことができません。」

ゴールズボロ議員 「紐を押すことはできないという意味ですね。」

エックルス理事 「それはよい表現方法です。紐を押すことはできません。 私たちは、不況の深みにおり、私がこの委員会の前に何回も言ったことがあるように、割引率の引き下げを通じて、また余剰の準備金の創造を通じてイージーマネーの状況を作ることを超えています。準備組織が回復をもたらす方向に向かってできることは、あるとしてもほとんどありません。 私は、信用インフレーションの点にまで発展している大きなビジネス活動の条件の中では、金融行動が過度の拡大をきわめて効果的に抑制することができると信じています。」

ブラウン議員 「それは紐を引っ張る場合ですね。」

エックルス理事 「そうです。 割引率の引き下げを通じて、チープマネーを作り、また余剰の準備金を創出すれば、特にもしその力がこのような適切な要件の拡大と結びつくならば、デフレーションを止める可能性があります。」

読者は、この下線部に十分注意するべきであろう。

2016年10月13日木曜日

「賃金デフレ」はなぜ日本だけで生じてきたのか? 1

1997年以降、日本はかなり激しい「賃金デフレーション」に見舞われてきた。

簡単に言えば、これは、<賃金率の低下→雇用者所得の減少→消費支出=消費需要の縮小→景気悪化→賃金率の低下>という悪循環に陥ったことを示している。

しかし、こうした「賃金デフレ」が見られたのは、少なくとも主要国の中では日本だけではなかっただろうか? 確かに米国でも賃金圧縮(wage squeeze)が生じ、その結果、賃金シェアーの低下が見られ、労働生産性が上昇しても実質賃金がほとんど上昇しないという現象が1970年代以降顕著となっていた。しかし、この場合でも、貨幣賃金(名目賃金)は上昇していた。もっとも米国では1980年代から今日に至るまでマイルドなインフレーション(消費者物価の上昇)が生じていたため、実質賃金がほとんど上がらなかったことも付け加えておかなければならない。

本題に戻ろう。なぜ日本のみ貨幣(名目)賃金の低下を伴う「賃金デフレ」だったのか?

結論的に言えば、それはジョン・ガルブレイスのいう「対抗力」(counterveiling power)が1990年代以降に労働側から失われてきたからである。

対抗力とは何か?

私たちの暮らしている経済社会(資本主義社会、企業者経済)では、ほとんどの人々は企業に雇われ、賃金所得を獲得し、それによって消費財・サービスを購入して生活している。つまり、企業とそれに雇われる従業員というのが現代社会の根本的なしくみである。これは今さら指摘するまでもない事実である。

ところで、新古典派の教科書では、現代経済のプレーヤーは依然として個人であり、しかも「原子論的な個人」(atomized man)である。そこではすべてのプレーヤーが市場において平等に契約し、取引を行う。

しかし、それは机上の理論(theory on paper)にすぎない。ソースティン・ヴェブレンも、ジョン・ケインズも、ジョン・ガルブレイスも、現実には大きな権力を持つ巨大企業が存在し、その前に諸個人は無力な存在にすぎないことを十分に理解していた。

このことを例解する様々な歴史的事象があるが、ここでは先を急ぎ、一点を除いて、一切省略しよう。一点というのは、資本主義経済の歴史において、賃金の成長は常に労働生産性の成長にずっと遅れていたということである。もちろん、労働側の力が弱かったためである。これは、まだ資本主義経済が始まった場会の時期に経済学を作り出したアダム・スミスでさえ『諸国民の富』で指摘している重要なるポイントである。

ところが、戦後の1950年代~1970年代の復興と成長の時代に、この傾向は弱められた。これは最近注目されたトマ・ピケティの『21世紀の資本』でも指摘されている事柄であるが、その背景には労働側が戦後大きな「対抗力」を得るに至っていたという歴史的な事情がある。それは様々な制度的要因に支えられていた。例えば民主化と普通選挙権による社会民主主義勢力やリベラル左派の台頭、労働保護立法、完全雇用政策、福祉国家的な諸制度の成立などである。

だが、この傾向もすぐにふたたび逆転する。1980年代から現在に至るまで、アングロ・サクソン系諸国を筆頭とする「新自由主義」政策の再台頭によって、労働側の「対抗力」は著しく弱められてきた。ここまでは、主要国にほぼ共通する変化である。

しかし、それではなぜ日本だけが「賃金デフレ」に見舞われたのか?

これも本質的には制度的な要因によって説明される。

まず「賃金デフレ」とはなっていない外国の場合、例えばドイツを例に取ろう。

この国には、日本と異なって強力な労働組合組織がある。しかも、それは日本と異なって企業別組合ではなく、職能別・産業別の組合組織である。その中央組織は、現在でも賃金決定に関する力を有している。また法(EU指令も含めて)は、労働条件に関する労使の共同決定を義務づけている。

ただし、ドイツの労働組合は企業に対して無制限に賃金の引き上げを強要するほどの力を持っていない。その力は次のような事情によって制約されている。

その事情とは、ドイツが戦後一貫して「重商主義」の道を歩んできたことである。現在でもドイツは、GDPの8パーセントに等しい貿易黒字を実現している。もちろん、ドイツ企業がこのような行動を取ることができるのは、ドイツ以外の諸国(あるいは少なくともどこかの国)が貿易収支の赤字を経常することを前提としている。ともあれ、ドイツ経済は、この重商主義政策を可能とするために、ドイツ連邦銀行のある行動によって統制されている。簡単に言えば、ドイツ連邦銀行は、輸出超過を可能とするために常に「単位労働費用」を引き下げることを基準として、労働者の賃金要求が労働生産性の上昇を決して超えないように監視しており、もし労働組合の賃金要求がそれを超えるようであれば、金融引き締めを行い、輸出を減らし、輸出に依存しているドイツの企業が従業員を解雇するという「脅し」をかける。これは伝統的なドイツ連邦銀行の金融政策である。

また英仏米には、それぞれに特有な制度的背景があるが、これについては後日機会をみて触れたい。

これに対して、わが国ではどうだろうか?

おそらく、私よりも実際に日本企業に雇われ、働いている人のほうが実感的によく知っていることが多いかもしれない。

まず日本の労働組合が企業別組合であることは言うまでもない。これは企業と従業員との特別な関係を構成する。しかも、以前は行われていた「春闘」は力を失ってしまった。さらに1990年代初頭に始まった金融危機(バランスシート不況)が独特の条件(赤字補てんための利潤の利用法、投資、消費の動向など)を生み出してしまった。また1995年の『新時代の日本的経営』に示された雇用戦略の転換(非正規雇用による低賃金労働の普及)を政治と世論が許してしまった(つまり財政構造改革や構造改革のこと)。さらにそうした状況の中で、21世紀初頭に失業率が高まってきたが、それは賃金の引き上げに対する圧力となるばかりか、引き下げを許す圧力を強めてしまった。

前にも本ブログで紹介したが、2000年の日銀による調査報告は、日本企業が賃金の引き下げと価格引き下げによって状況を打開しようとするように方向転換することの危険性を指摘している。

しかし、現実には、日本経済は、経済の中で最も重要な部分(労使関係と賃金の決定力学)に目をつむり、この危険な道をその後も続け、--おそらく最もさしつかえのないと思われた--金融政策による解決に問題を委ねようとした。

しかしながら、「賃金デフレ」の根本要因が以上の事実にあるからには、金融政策はまったく有効性を持たないことは言うまでもない。

そもそも貨幣ストック(実際には中央銀行がそれなりに決定できるのは、マネタリーベースである)が増加すると、物価があがり、それによって景気がよくなるなどという「経済理論」は、どんな正常な思想からも出てくることはありそうにない。

実際にはインフレは、「所得分配をめぐる紛争」から生じるのであり、例えば賃金が労働生産性より引き上げられた場合に、企業が利潤圧縮を避けようとして、販売価格を引き上げる、等々である。その際、貨幣賃金の増加は、人びとの名目所得を増やし、名目消費需要を増やし、企業の名目利潤を増やすかもしれない。

これは、次の恒等式をよく検討すれば理解できるだろう。(この式では、簡単のために、各企業にとって必要な原材料の金額や資本財の金額=減価償却費は捨象する。)

Y=QP=W+R (1) Y:生産額、 Q:生産量、P:価格、 W:賃金、 R:利潤

P=(W+R)/Q (2)

なお、(1)式は、個別企業にも、また社会全体でもあてはまる式である。この点で、きわめて奇怪な貨幣数量説とはまったく異なるものである。

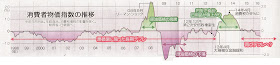

参考のために、2016年10月10日の「東京新聞」11ページのグラフをあげておく。

(この項、続く)

簡単に言えば、これは、<賃金率の低下→雇用者所得の減少→消費支出=消費需要の縮小→景気悪化→賃金率の低下>という悪循環に陥ったことを示している。

しかし、こうした「賃金デフレ」が見られたのは、少なくとも主要国の中では日本だけではなかっただろうか? 確かに米国でも賃金圧縮(wage squeeze)が生じ、その結果、賃金シェアーの低下が見られ、労働生産性が上昇しても実質賃金がほとんど上昇しないという現象が1970年代以降顕著となっていた。しかし、この場合でも、貨幣賃金(名目賃金)は上昇していた。もっとも米国では1980年代から今日に至るまでマイルドなインフレーション(消費者物価の上昇)が生じていたため、実質賃金がほとんど上がらなかったことも付け加えておかなければならない。

本題に戻ろう。なぜ日本のみ貨幣(名目)賃金の低下を伴う「賃金デフレ」だったのか?

結論的に言えば、それはジョン・ガルブレイスのいう「対抗力」(counterveiling power)が1990年代以降に労働側から失われてきたからである。

対抗力とは何か?

私たちの暮らしている経済社会(資本主義社会、企業者経済)では、ほとんどの人々は企業に雇われ、賃金所得を獲得し、それによって消費財・サービスを購入して生活している。つまり、企業とそれに雇われる従業員というのが現代社会の根本的なしくみである。これは今さら指摘するまでもない事実である。

ところで、新古典派の教科書では、現代経済のプレーヤーは依然として個人であり、しかも「原子論的な個人」(atomized man)である。そこではすべてのプレーヤーが市場において平等に契約し、取引を行う。

しかし、それは机上の理論(theory on paper)にすぎない。ソースティン・ヴェブレンも、ジョン・ケインズも、ジョン・ガルブレイスも、現実には大きな権力を持つ巨大企業が存在し、その前に諸個人は無力な存在にすぎないことを十分に理解していた。

このことを例解する様々な歴史的事象があるが、ここでは先を急ぎ、一点を除いて、一切省略しよう。一点というのは、資本主義経済の歴史において、賃金の成長は常に労働生産性の成長にずっと遅れていたということである。もちろん、労働側の力が弱かったためである。これは、まだ資本主義経済が始まった場会の時期に経済学を作り出したアダム・スミスでさえ『諸国民の富』で指摘している重要なるポイントである。

ところが、戦後の1950年代~1970年代の復興と成長の時代に、この傾向は弱められた。これは最近注目されたトマ・ピケティの『21世紀の資本』でも指摘されている事柄であるが、その背景には労働側が戦後大きな「対抗力」を得るに至っていたという歴史的な事情がある。それは様々な制度的要因に支えられていた。例えば民主化と普通選挙権による社会民主主義勢力やリベラル左派の台頭、労働保護立法、完全雇用政策、福祉国家的な諸制度の成立などである。

だが、この傾向もすぐにふたたび逆転する。1980年代から現在に至るまで、アングロ・サクソン系諸国を筆頭とする「新自由主義」政策の再台頭によって、労働側の「対抗力」は著しく弱められてきた。ここまでは、主要国にほぼ共通する変化である。

しかし、それではなぜ日本だけが「賃金デフレ」に見舞われたのか?

これも本質的には制度的な要因によって説明される。

まず「賃金デフレ」とはなっていない外国の場合、例えばドイツを例に取ろう。

この国には、日本と異なって強力な労働組合組織がある。しかも、それは日本と異なって企業別組合ではなく、職能別・産業別の組合組織である。その中央組織は、現在でも賃金決定に関する力を有している。また法(EU指令も含めて)は、労働条件に関する労使の共同決定を義務づけている。

ただし、ドイツの労働組合は企業に対して無制限に賃金の引き上げを強要するほどの力を持っていない。その力は次のような事情によって制約されている。

その事情とは、ドイツが戦後一貫して「重商主義」の道を歩んできたことである。現在でもドイツは、GDPの8パーセントに等しい貿易黒字を実現している。もちろん、ドイツ企業がこのような行動を取ることができるのは、ドイツ以外の諸国(あるいは少なくともどこかの国)が貿易収支の赤字を経常することを前提としている。ともあれ、ドイツ経済は、この重商主義政策を可能とするために、ドイツ連邦銀行のある行動によって統制されている。簡単に言えば、ドイツ連邦銀行は、輸出超過を可能とするために常に「単位労働費用」を引き下げることを基準として、労働者の賃金要求が労働生産性の上昇を決して超えないように監視しており、もし労働組合の賃金要求がそれを超えるようであれば、金融引き締めを行い、輸出を減らし、輸出に依存しているドイツの企業が従業員を解雇するという「脅し」をかける。これは伝統的なドイツ連邦銀行の金融政策である。

また英仏米には、それぞれに特有な制度的背景があるが、これについては後日機会をみて触れたい。

これに対して、わが国ではどうだろうか?

おそらく、私よりも実際に日本企業に雇われ、働いている人のほうが実感的によく知っていることが多いかもしれない。

まず日本の労働組合が企業別組合であることは言うまでもない。これは企業と従業員との特別な関係を構成する。しかも、以前は行われていた「春闘」は力を失ってしまった。さらに1990年代初頭に始まった金融危機(バランスシート不況)が独特の条件(赤字補てんための利潤の利用法、投資、消費の動向など)を生み出してしまった。また1995年の『新時代の日本的経営』に示された雇用戦略の転換(非正規雇用による低賃金労働の普及)を政治と世論が許してしまった(つまり財政構造改革や構造改革のこと)。さらにそうした状況の中で、21世紀初頭に失業率が高まってきたが、それは賃金の引き上げに対する圧力となるばかりか、引き下げを許す圧力を強めてしまった。

前にも本ブログで紹介したが、2000年の日銀による調査報告は、日本企業が賃金の引き下げと価格引き下げによって状況を打開しようとするように方向転換することの危険性を指摘している。

しかし、現実には、日本経済は、経済の中で最も重要な部分(労使関係と賃金の決定力学)に目をつむり、この危険な道をその後も続け、--おそらく最もさしつかえのないと思われた--金融政策による解決に問題を委ねようとした。

しかしながら、「賃金デフレ」の根本要因が以上の事実にあるからには、金融政策はまったく有効性を持たないことは言うまでもない。

そもそも貨幣ストック(実際には中央銀行がそれなりに決定できるのは、マネタリーベースである)が増加すると、物価があがり、それによって景気がよくなるなどという「経済理論」は、どんな正常な思想からも出てくることはありそうにない。

実際にはインフレは、「所得分配をめぐる紛争」から生じるのであり、例えば賃金が労働生産性より引き上げられた場合に、企業が利潤圧縮を避けようとして、販売価格を引き上げる、等々である。その際、貨幣賃金の増加は、人びとの名目所得を増やし、名目消費需要を増やし、企業の名目利潤を増やすかもしれない。

これは、次の恒等式をよく検討すれば理解できるだろう。(この式では、簡単のために、各企業にとって必要な原材料の金額や資本財の金額=減価償却費は捨象する。)

Y=QP=W+R (1) Y:生産額、 Q:生産量、P:価格、 W:賃金、 R:利潤

P=(W+R)/Q (2)

なお、(1)式は、個別企業にも、また社会全体でもあてはまる式である。この点で、きわめて奇怪な貨幣数量説とはまったく異なるものである。

参考のために、2016年10月10日の「東京新聞」11ページのグラフをあげておく。

(この項、続く)

「賃金デフレ」はなぜ日本だけで生じてきたのか? 1

1997年以降、日本はかなり激しい「賃金デフレーション」に見舞われてきた。

簡単に言えば、これは、<賃金率の低下→雇用者所得の減少→消費支出=消費需要の縮小→景気悪化→賃金率の低下>という悪循環に陥ったことを示している。

しかし、こうした「賃金デフレ」が見られたのは、少なくとも主要国の中では日本だけではなかっただろうか? 確かに米国でも賃金圧縮(wage squeeze)が生じ、その結果、賃金シェアーの低下が見られ、労働生産性が上昇しても実質賃金がほとんど上昇しないという現象が1970年代以降顕著となっていた。しかし、この場合でも、貨幣賃金(名目賃金)は上昇していた。もっとも米国では1980年代から今日に至るまでマイルドなインフレーション(消費者物価の上昇)が生じていたため、実質賃金がほとんど上がらなかったことも付け加えておかなければならない。

本題に戻ろう。なぜ日本のみ貨幣(名目)賃金の低下を伴う「賃金デフレ」だったのか?

結論的に言えば、それはジョン・ガルブレイスのいう「対抗力」(counterveiling power)が1990年代以降に労働側から失われてきたからである。

対抗力とは何か?

私たちの暮らしている経済社会(資本主義社会、企業者経済)では、ほとんどの人々は企業に雇われ、賃金所得を獲得し、それによって消費財・サービスを購入して生活している。つまり、企業とそれに雇われる従業員というのが現代社会の根本的なしくみである。これは今さら指摘するまでもない事実である。

ところで、新古典派の教科書では、現代経済のプレーヤーは依然として個人であり、しかも「原子論的な個人」(atomized man)である。そこではすべてのプレーヤーが市場において平等に契約し、取引を行う。

しかし、それは机上の理論(theory on paper)にすぎない。ソースティン・ヴェブレンも、ジョン・ケインズも、ジョン・ガルブレイスも、現実には大きな権力を持つ巨大企業が存在し、その前に諸個人は無力な存在にすぎないことを十分に理解していた。

このことを例解する様々な歴史的事象があるが、ここでは先を急ぎ、一点を除いて、一切省略しよう。一点というのは、資本主義経済の歴史において、賃金の成長は常に労働生産性の成長にずっと遅れていたということである。もちろん、労働側の力が弱かったためである。これは、まだ資本主義経済が始まった場会の時期に経済学を作り出したアダム・スミスでさえ『諸国民の富』で指摘している重要なるポイントである。

ところが、戦後の1950年代~1970年代の復興と成長の時代に、この傾向は弱められた。これは最近注目されたトマ・ピケティの『21世紀の資本』でも指摘されている事柄であるが、その背景には労働側が戦後大きな「対抗力」を得るに至っていたという歴史的な事情がある。それは様々な制度的要因に支えられていた。例えば民主化と普通選挙権による社会民主主義勢力やリベラル左派の台頭、労働保護立法、完全雇用政策、福祉国家的な諸制度の成立などである。

だが、この傾向もすぐにふたたび逆転する。1980年代から現在に至るまで、アングロ・サクソン系諸国を筆頭とする「新自由主義」政策の再台頭によって、労働側の「対抗力」は著しく弱められてきた。ここまでは、主要国にほぼ共通する変化である。

しかし、それではなぜ日本だけが「賃金デフレ」に見舞われたのか?

これも本質的には制度的な要因によって説明される。

まず「賃金デフレ」とはなっていない外国の場合、例えばドイツを例に取ろう。

この国には、日本と異なって強力な労働組合組織がある。しかも、それは日本と異なって企業別組合ではなく、職能別・産業別の組合組織である。その中央組織は、現在でも賃金決定に関する力を有している。また法(EU指令も含めて)は、労働条件に関する労使の共同決定を義務づけている。

ただし、ドイツの労働組合は企業に対して無制限に賃金の引き上げを強要するほどの力を持っていない。その力は次のような事情によって制約されている。

その事情とは、ドイツが戦後一貫して「重商主義」の道を歩んできたことである。現在でもドイツは、GDPの8パーセントに等しい貿易黒字を実現している。もちろん、ドイツ企業がこのような行動を取ることができるのは、ドイツ以外の諸国(あるいは少なくともどこかの国)が貿易収支の赤字を経常することを前提としている。ともあれ、ドイツ経済は、この重商主義政策を可能とするために、ドイツ連邦銀行のある行動によって統制されている。簡単に言えば、ドイツ連邦銀行は、輸出超過を可能とするために常に「単位労働費用」を引き下げることを基準として、労働者の賃金要求が労働生産性の上昇を決して超えないように監視しており、もし労働組合の賃金要求がそれを超えるようであれば、金融引き締めを行い、輸出を減らし、輸出に依存しているドイツの企業が従業員を解雇するという「脅し」をかける。これは伝統的なドイツ連邦銀行の金融政策である。

また英仏米には、それぞれに特有な制度的背景があるが、これについては後日機会をみて触れたい。

これに対して、わが国ではどうだろうか?

おそらく、私よりも実際に日本企業に雇われ、働いている人のほうが実感的によく知っていることが多いかもしれない。

まず日本の労働組合が企業別組合であることは言うまでもない。これは企業と従業員との特別な関係を構成する。しかも、以前は行われていた「春闘」は力を失ってしまった。さらに1990年代初頭に始まった金融危機(バランスシート不況)が独特の条件(赤字補てんための利潤の利用法、投資、消費の動向など)を生み出してしまった。また1995年の『新時代の日本的経営』に示された雇用戦略の転換(非正規雇用による低賃金労働の普及)を政治と世論が許してしまった(つまり財政構造改革や構造改革のこと)。さらにそうした状況の中で、21世紀初頭に失業率が高まってきたが、それは賃金の引き上げに対する圧力となるばかりか、引き下げを許す圧力を強めてしまった。

前にも本ブログで紹介したが、2000年の日銀による調査報告は、日本企業が賃金の引き下げと価格引き下げによって状況を打開しようとするように方向転換することの危険性を指摘している。

しかし、現実には、日本経済は、経済の中で最も重要な部分(労使関係と賃金の決定力学)に目をつむり、この危険な道をその後も続け、--おそらく最もさしつかえのないと思われた--金融政策による解決に問題を委ねようとした。

しかしながら、「賃金デフレ」の根本要因が以上の事実にあるからには、金融政策はまったく有効性を持たないことは言うまでもない。

そもそも貨幣ストック(実際には中央銀行がそれなりに決定できるのは、マネタリーベースである)が増加すると、物価があがり、それによって景気がよくなるなどという「経済理論」は、どんな正常な思想からも出てくることはありそうにない。

実際にはインフレは、「所得分配をめぐる紛争」から生じるのであり、例えば賃金が労働生産性より引き上げられた場合に、企業が利潤圧縮を避けようとして、販売価格を引き上げる、等々である。その際、貨幣賃金の増加は、人びとの名目所得を増やし、名目消費需要を増やし、企業の名目利潤を増やすかもしれない。

これは、次の恒等式をよく検討すれば理解できるだろう。(この式では、簡単のために、各企業にとって必要な原材料の金額や資本財の金額=減価償却費は捨象する。)

Y=QP=W+R (1) Y:生産額、 Q:生産量、P:価格、 W:賃金、 R:利潤

P=(W+R)/Q (2)

なお、(1)式は、個別企業にも、また社会全体でもあてはまる式である。この点で、きわめて奇怪な貨幣数量説とはまったく異なるものである。

参考のために、2016年10月10日の「東京新聞」11ページのグラフをあげておく。

(この項、続く)

簡単に言えば、これは、<賃金率の低下→雇用者所得の減少→消費支出=消費需要の縮小→景気悪化→賃金率の低下>という悪循環に陥ったことを示している。

しかし、こうした「賃金デフレ」が見られたのは、少なくとも主要国の中では日本だけではなかっただろうか? 確かに米国でも賃金圧縮(wage squeeze)が生じ、その結果、賃金シェアーの低下が見られ、労働生産性が上昇しても実質賃金がほとんど上昇しないという現象が1970年代以降顕著となっていた。しかし、この場合でも、貨幣賃金(名目賃金)は上昇していた。もっとも米国では1980年代から今日に至るまでマイルドなインフレーション(消費者物価の上昇)が生じていたため、実質賃金がほとんど上がらなかったことも付け加えておかなければならない。

本題に戻ろう。なぜ日本のみ貨幣(名目)賃金の低下を伴う「賃金デフレ」だったのか?

結論的に言えば、それはジョン・ガルブレイスのいう「対抗力」(counterveiling power)が1990年代以降に労働側から失われてきたからである。

対抗力とは何か?

私たちの暮らしている経済社会(資本主義社会、企業者経済)では、ほとんどの人々は企業に雇われ、賃金所得を獲得し、それによって消費財・サービスを購入して生活している。つまり、企業とそれに雇われる従業員というのが現代社会の根本的なしくみである。これは今さら指摘するまでもない事実である。

ところで、新古典派の教科書では、現代経済のプレーヤーは依然として個人であり、しかも「原子論的な個人」(atomized man)である。そこではすべてのプレーヤーが市場において平等に契約し、取引を行う。

しかし、それは机上の理論(theory on paper)にすぎない。ソースティン・ヴェブレンも、ジョン・ケインズも、ジョン・ガルブレイスも、現実には大きな権力を持つ巨大企業が存在し、その前に諸個人は無力な存在にすぎないことを十分に理解していた。

このことを例解する様々な歴史的事象があるが、ここでは先を急ぎ、一点を除いて、一切省略しよう。一点というのは、資本主義経済の歴史において、賃金の成長は常に労働生産性の成長にずっと遅れていたということである。もちろん、労働側の力が弱かったためである。これは、まだ資本主義経済が始まった場会の時期に経済学を作り出したアダム・スミスでさえ『諸国民の富』で指摘している重要なるポイントである。

ところが、戦後の1950年代~1970年代の復興と成長の時代に、この傾向は弱められた。これは最近注目されたトマ・ピケティの『21世紀の資本』でも指摘されている事柄であるが、その背景には労働側が戦後大きな「対抗力」を得るに至っていたという歴史的な事情がある。それは様々な制度的要因に支えられていた。例えば民主化と普通選挙権による社会民主主義勢力やリベラル左派の台頭、労働保護立法、完全雇用政策、福祉国家的な諸制度の成立などである。

だが、この傾向もすぐにふたたび逆転する。1980年代から現在に至るまで、アングロ・サクソン系諸国を筆頭とする「新自由主義」政策の再台頭によって、労働側の「対抗力」は著しく弱められてきた。ここまでは、主要国にほぼ共通する変化である。

しかし、それではなぜ日本だけが「賃金デフレ」に見舞われたのか?

これも本質的には制度的な要因によって説明される。

まず「賃金デフレ」とはなっていない外国の場合、例えばドイツを例に取ろう。

この国には、日本と異なって強力な労働組合組織がある。しかも、それは日本と異なって企業別組合ではなく、職能別・産業別の組合組織である。その中央組織は、現在でも賃金決定に関する力を有している。また法(EU指令も含めて)は、労働条件に関する労使の共同決定を義務づけている。

ただし、ドイツの労働組合は企業に対して無制限に賃金の引き上げを強要するほどの力を持っていない。その力は次のような事情によって制約されている。

その事情とは、ドイツが戦後一貫して「重商主義」の道を歩んできたことである。現在でもドイツは、GDPの8パーセントに等しい貿易黒字を実現している。もちろん、ドイツ企業がこのような行動を取ることができるのは、ドイツ以外の諸国(あるいは少なくともどこかの国)が貿易収支の赤字を経常することを前提としている。ともあれ、ドイツ経済は、この重商主義政策を可能とするために、ドイツ連邦銀行のある行動によって統制されている。簡単に言えば、ドイツ連邦銀行は、輸出超過を可能とするために常に「単位労働費用」を引き下げることを基準として、労働者の賃金要求が労働生産性の上昇を決して超えないように監視しており、もし労働組合の賃金要求がそれを超えるようであれば、金融引き締めを行い、輸出を減らし、輸出に依存しているドイツの企業が従業員を解雇するという「脅し」をかける。これは伝統的なドイツ連邦銀行の金融政策である。

また英仏米には、それぞれに特有な制度的背景があるが、これについては後日機会をみて触れたい。

これに対して、わが国ではどうだろうか?

おそらく、私よりも実際に日本企業に雇われ、働いている人のほうが実感的によく知っていることが多いかもしれない。

まず日本の労働組合が企業別組合であることは言うまでもない。これは企業と従業員との特別な関係を構成する。しかも、以前は行われていた「春闘」は力を失ってしまった。さらに1990年代初頭に始まった金融危機(バランスシート不況)が独特の条件(赤字補てんための利潤の利用法、投資、消費の動向など)を生み出してしまった。また1995年の『新時代の日本的経営』に示された雇用戦略の転換(非正規雇用による低賃金労働の普及)を政治と世論が許してしまった(つまり財政構造改革や構造改革のこと)。さらにそうした状況の中で、21世紀初頭に失業率が高まってきたが、それは賃金の引き上げに対する圧力となるばかりか、引き下げを許す圧力を強めてしまった。

前にも本ブログで紹介したが、2000年の日銀による調査報告は、日本企業が賃金の引き下げと価格引き下げによって状況を打開しようとするように方向転換することの危険性を指摘している。

しかし、現実には、日本経済は、経済の中で最も重要な部分(労使関係と賃金の決定力学)に目をつむり、この危険な道をその後も続け、--おそらく最もさしつかえのないと思われた--金融政策による解決に問題を委ねようとした。

しかしながら、「賃金デフレ」の根本要因が以上の事実にあるからには、金融政策はまったく有効性を持たないことは言うまでもない。

そもそも貨幣ストック(実際には中央銀行がそれなりに決定できるのは、マネタリーベースである)が増加すると、物価があがり、それによって景気がよくなるなどという「経済理論」は、どんな正常な思想からも出てくることはありそうにない。

実際にはインフレは、「所得分配をめぐる紛争」から生じるのであり、例えば賃金が労働生産性より引き上げられた場合に、企業が利潤圧縮を避けようとして、販売価格を引き上げる、等々である。その際、貨幣賃金の増加は、人びとの名目所得を増やし、名目消費需要を増やし、企業の名目利潤を増やすかもしれない。

これは、次の恒等式をよく検討すれば理解できるだろう。(この式では、簡単のために、各企業にとって必要な原材料の金額や資本財の金額=減価償却費は捨象する。)

Y=QP=W+R (1) Y:生産額、 Q:生産量、P:価格、 W:賃金、 R:利潤

P=(W+R)/Q (2)

なお、(1)式は、個別企業にも、また社会全体でもあてはまる式である。この点で、きわめて奇怪な貨幣数量説とはまったく異なるものである。

参考のために、2016年10月10日の「東京新聞」11ページのグラフをあげておく。

(この項、続く)

連合王国(イギリス)のEU離脱を考える(3) 議論

EUとユーロ圏の将来を考える、といいながら、だいぶん日にちが経過してしまった。

この問題は、根本的な将来ビジョンをどのように考えるかにより、見解がまったく異なってくるため、やっかいな問題を含んでいるように思われる。ここで「根本的なビジョン」というのは、EUまたはユーロという単一通貨制度はずっと維持されるべきなのか、それとも有害物として(かりに例えば数十年後の将来に復活されるとしても)現在廃止されるべきなのかというものである。

『時間稼ぎの資本主義-いつまで危機を先送りできるか』の著者、ヴォルフガング・シュトレークは、ユーロが維持不能であり、現在ユーロ圏は「時間稼ぎ」(saving time)をしているだけであると主張し、他方、EUおよびユーロ圏のこれまでの、また現在のありかたに厳しい批判の目を向けてきたユルゲン・ハーバーマス*は、シュトレークの指摘している問題点を「経済政策上」のものとしてした上で、根本的には民主化によりEUを再建しなければならないという見方である。

*「デモクラシーか資本主義か?」『世界』岩波書店、2016年9月号。

シュトレークの議論は、金融危機というきわめて深刻な事態を惹起するような通貨統合と政策運営、しかも政治的、財政的統合なき通貨統合であったため、EUがこの深刻な事態に対処できないでいることを適確に示している。これはイギリスのポスト・ケインズ派の示すところでもある(すでにニコラス・カルドア氏は、通貨統合前にこの<政治統合なき通貨統合の>問題点を適確に指摘していた。)

一方、ハーバーマスは、世界社会が資本主義によって統合されている(グローバル化されている)現在、人々が国民国家ごとに分断化されているのは、悲惨であると主張する。この問題提起は、私の恩師の一人、宮崎義一氏(故人)がグローバル化された世界にはグローバルなケインズ主義が必要であるとされていた主張に対応するものであろう。

私の意見では、「存在しない一つのヨーロッパ」(ein Europa, das es nicht gibt)という著書を著したDominik Geppert が言うように、実際には現在のEU制度の下で、一つのヨーロッパが存在するどころか、各国にまったく分断されている状態である。それは何よりも、通貨統合はされたが、財政統合がほとんど行われていないことに示されている。そのため、特に周辺諸国で金融危機と財政危機が深刻な事態にまで進展しても、それを抑えるためにEUの共通財政からの支出が行われておらず、各国政府にまかされている。エマニュエル・トッド氏が皮肉ったように、実際に存在するのは「一つのオイローパ」(ein Europa)、すなわちドイツのEU支配という現実である。

現在のEUにおける社会経済問題の解決が前提としているEUの運営・制度の財政的な統合=民主化がそもそも実現可能なのかどうか、つっこんだ議論が必要となる所以である。

ここでは、考える糸口として、最近、ピケッティが書き表した論評の一部を日本語に訳して以下にあげておく。

ピケッティは、EUがこれまで Brexit といった事態を招くような様々な運営を行ってきたことを批判しながらも、そうした運営をもたらした制度的欠陥を指摘した上で、EUを再建することが可能だと考え、そのための諸方策を提言している。私には、単にEUの民主化によっては克服できない社会経済上の問題があるのではないか、という疑問をこれによって完全に払拭できるわけではないが、この論説が現在EUのかかえている問題点の一端を明らかにしていることは間違いないであろう。

トマ・ピケッティ Brexit 後にヨーロッパを再建する

http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/06/30/reconstructing-europe-after-brexit/

この問題は、根本的な将来ビジョンをどのように考えるかにより、見解がまったく異なってくるため、やっかいな問題を含んでいるように思われる。ここで「根本的なビジョン」というのは、EUまたはユーロという単一通貨制度はずっと維持されるべきなのか、それとも有害物として(かりに例えば数十年後の将来に復活されるとしても)現在廃止されるべきなのかというものである。

『時間稼ぎの資本主義-いつまで危機を先送りできるか』の著者、ヴォルフガング・シュトレークは、ユーロが維持不能であり、現在ユーロ圏は「時間稼ぎ」(saving time)をしているだけであると主張し、他方、EUおよびユーロ圏のこれまでの、また現在のありかたに厳しい批判の目を向けてきたユルゲン・ハーバーマス*は、シュトレークの指摘している問題点を「経済政策上」のものとしてした上で、根本的には民主化によりEUを再建しなければならないという見方である。

*「デモクラシーか資本主義か?」『世界』岩波書店、2016年9月号。

シュトレークの議論は、金融危機というきわめて深刻な事態を惹起するような通貨統合と政策運営、しかも政治的、財政的統合なき通貨統合であったため、EUがこの深刻な事態に対処できないでいることを適確に示している。これはイギリスのポスト・ケインズ派の示すところでもある(すでにニコラス・カルドア氏は、通貨統合前にこの<政治統合なき通貨統合の>問題点を適確に指摘していた。)

一方、ハーバーマスは、世界社会が資本主義によって統合されている(グローバル化されている)現在、人々が国民国家ごとに分断化されているのは、悲惨であると主張する。この問題提起は、私の恩師の一人、宮崎義一氏(故人)がグローバル化された世界にはグローバルなケインズ主義が必要であるとされていた主張に対応するものであろう。

私の意見では、「存在しない一つのヨーロッパ」(ein Europa, das es nicht gibt)という著書を著したDominik Geppert が言うように、実際には現在のEU制度の下で、一つのヨーロッパが存在するどころか、各国にまったく分断されている状態である。それは何よりも、通貨統合はされたが、財政統合がほとんど行われていないことに示されている。そのため、特に周辺諸国で金融危機と財政危機が深刻な事態にまで進展しても、それを抑えるためにEUの共通財政からの支出が行われておらず、各国政府にまかされている。エマニュエル・トッド氏が皮肉ったように、実際に存在するのは「一つのオイローパ」(ein Europa)、すなわちドイツのEU支配という現実である。

現在のEUにおける社会経済問題の解決が前提としているEUの運営・制度の財政的な統合=民主化がそもそも実現可能なのかどうか、つっこんだ議論が必要となる所以である。

ここでは、考える糸口として、最近、ピケッティが書き表した論評の一部を日本語に訳して以下にあげておく。

ピケッティは、EUがこれまで Brexit といった事態を招くような様々な運営を行ってきたことを批判しながらも、そうした運営をもたらした制度的欠陥を指摘した上で、EUを再建することが可能だと考え、そのための諸方策を提言している。私には、単にEUの民主化によっては克服できない社会経済上の問題があるのではないか、という疑問をこれによって完全に払拭できるわけではないが、この論説が現在EUのかかえている問題点の一端を明らかにしていることは間違いないであろう。

トマ・ピケッティ Brexit 後にヨーロッパを再建する

http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/06/30/reconstructing-europe-after-brexit/

素直になろう。2016年6月24日の夜明けまで、誰もイギリス人が本当に Brexit 【英国のEU離脱】に賛成票を投じようとしていたとは信じていなかった。大惨事が襲ったいまや、落胆を感じ、ヨーロッパの民主主義的で進歩的な再建のどんな夢をも捨て去ることが誘惑的となっている。しかしながら、私たちは耐え、希望をもって生きなくてはならない。というのは、私たちには他のどのような選択肢もないからである。ヨーロッパにおける国民的な利己主義と外国人嫌いの台頭はストレートに大惨事をまねくことになる。出来事の結果を見て、Brexit後にヨーロッパを再建するために何を変え、明確化するべきかを見ておこう。

何度も繰り返すが、多くの場合、 Brexit の票は本当の反欧州連合票というよりはむしろ移民とグローバル化への反対票であると言われてきた。たとえ英国人の偏狭がかなりの程度のものであるとしても、外国人嫌いに逆戻りするこの態度には、非常にニヒリスティックで非合理ななにものが、つまり国民戦線を持つフランスおよびいまやトランプ票を持つアメリカ合衆国でよく知られている反応がある。移民と外国および外国文化に汚名を着せることは決して問題の解決策ではない――まったく逆である。また連合王国が自己の道を見いだせるのは、明らかに集団的な協議のために唯一の現存するヨーロッパの骨組みの外に出ることによって、ではない。

これらすべてのことが真実である。しかし二つの点を明確に示さなければならない。第一に、ヨーロッパの諸制度は共通の財政的および社会的基礎を持たない国と地域の間のますます純粋かつ完全になりゆく競争原理に全面的に依存しており、この投票はこれらの制度に対する反動である。客観的には、これらの制度は、過去数十年間にわたって作用してきたグローバル化に向かう高度に不平等な趨勢を強めてきただけである。民主主義的かつ進歩的な答えがない状態に直面して、労働階級と中産階級が最終的に外国人嫌いの勢力に訴えるのは驚くべきことではない。これはまさに本当の自暴自棄の感覚にとっての病理学的な反応である。ヨーロッパの建設は、1950年代~1970年代の再建および成長と調和しつつ共通市場のためのプロジェクトに起源を持ちながらも、1980年代~1990年代以降に急速に成長してきたグローバル化された金融資本主義を規制するための有効な力に転換する方法を決して知らなかった。

次に私は、UKIP 【英国独立党】またはFN【フランスの国民戦線】が不幸にも近年の国民的な利己主義と集団的不合理性の台頭に屈した唯一の政治勢力ではないという真相を述べるのが義務と感じている。とりわけ2008年以降のユーロ圏諸国による金融危機の惨めな管理を説明するのは、近視眼的な利己主義であり、また<すべての人は自分自身のために>という思想の台頭である。

この角度から見ると、ライン河の両側で権力に就いてきた中道右派と中道左派の政府(CDU、 UMP 、PS)はいつか認めなければならない重い歴史的責任を負っている。ほぼ10年にわたりドイツで維持されてきた立場は、ほとんどまったく変化しなかった。すなわち、ドイツ以外のユーロ圏諸国が私たちドイツ人と同じことを行い、同じ改革を実行し、同じ信頼性と同じ美徳をもって振る舞う等々のことをしたならば、すべてが、すべての可能な世界の中で最善の世界の中で、最善の方向に向かっただろう、と。

このアプローチは道徳化し、高尚かつ国民主義的であるが、その問題点はまったく非合理的であることである。明白なことながら、それはドイツの産業的、社会的モデルから学ぶべきいくつかの良い教訓があるかもしれないといったものではない。問題は、もしユーロ圏のすべての国が広範囲の賃金デフレーションという同じ政策を採用し、今日、産業革命以降の歴史において前代未聞のGDPの8%という同じ巨額の貿易黒字を持つことになるならば、定義上、そのような黒字を吸収するものが世界中に誰もまったくいない点にある。

ドイツで政権に就いている人たちは、いつも世論に対して、世界の他の国と歴史にとって明白となっている真相を、すなわち彼らのハイレベルな経済活動と雇用がかなりの程度に彼らの隣人の損失によって得られてきたことを説明することを拒否する。いくつかの通貨があれば、ヨーロッパの南部における通貨の大幅なデノミネーション【通貨価値の切り下げ】で十分だっただろう。しかし、単一通貨を維持するという選択がなされた時から、ドイツの給与と公共投資を大規模に再度引き上げ、また財政・予算同盟を設立することが必要だっただろう――今もまだ必要である――【ドイツは逆に、賃金を圧縮し、単位労働費用を引き下げることをしてきた】。

フランスは、何もしない悪い言い訳としてドイツを利用することを好んでいるが、この国の場合には、南欧を切り捨てることに決めた理由がフランスは隣人のドイツと同じ極めて低い金利から利益を得てきたからというのが真相である。それはユーロ圏の政策立案者が2011年~2013年にユーロ圏を理不尽な景気後退に陥れた超緊縮政策を強いるという結果をもたらしたが、この政策は世界の趨勢に反するものであり、ユーロ圏はまだそれから完全に回復していない。

かくして、ユーロ圏はヨーロッパに対する重荷になった。Brexit

の提唱者は、まさに終わったキャンペーンの中でこれをためらいなく利用した。私たちを落胆させる諸国と一緒にとどまることのポイントは何であり、またそれらの諸国の通貨同盟を正しく管理する力があるのは誰だと思えるだろうか? ユーロは、共通市場を、市場投機から私たちを守ることのできる政治的同盟に転換するための保証であり、21世紀における資本主義の規則を可能にする公共的機関に向かう第一段階のはずであった。実際には、ユーロはその過程全体を脱線させる恐れのある、ほとんど邪悪な何物かになってしまった。

私たちは、いま何をするべきか? 第一に、欧州連合は、財政的、社会的および規制的な対応物(政策や制度)なしに、財、サービスおよび資本の自由な運動の広大な地域に変えられてはならないことを明らかにしなければならない。経済成長が持続可能となるためには、公共事業、インフラストラクチャー、教育・研究・健康のためのシステム、大学の交換、地域の平等化、機会の均等が必要であり、このすべてが費用を必要とする。

連合王国はいまやノルウェー、アイスランドおよびスイスと類似の地位を得ようと試みるだろう。これが無償ではできないことを、イギリス人に思い出させる潮時である。――またもしこのことがドイツとフランスの政府によって完全に透明なやりかたでもっと早く行われていたならば、事態は変っていただろう。ノルウェーとアイスランドは、共通市場への完全なアクセスを保証するヨーロッパ経済地域(EEA)の一部である。しかし、その代わり、これらの二国は欧州連合のほとんどすべての立法を採用し、またその予算に対して(GDPで表すと、現在の英国の寄与分に近い)寄与分を支払わなければならず、それも集団的意思決定に参加せずに、である。さらに、私たちは、現在のところ優先的な地位(その予算上の寄与は半分の量である)から利益を得ているスイスに同じ規則を適用するためにこの機会を利用するべきである。

とりわけ、共通市場を利用することを望んでいるEU非加盟国の恒常的な財政的寄与の問題を越えて、いまや規制撤廃競争に携わる国、および特に金融透明度や租税最適化と戦うという問題において厳格な規則を適用しない国に適用できる制裁を議論する時である。私たちは、スイス銀行業の秘密性に(臆病ながら)異議がとなえられ始めるように、アメリカの制裁を待たなければならないというのは正常事ではない。ガブリエル・ザックマンの計算(多くの言語に訳されている『隠された国富』、ソイル、2014年)は、銀行業の秘密性からスイスにもたらされている利益は、もしその主要な三隣国(ドイツ、フランスおよびイタリア)に適用されるならば、それらの国が30%の関税で支払うことになる金額に等しいことを示している。

同じ問題は、ロンドン金融市場と英国領の租税回避地についても提起されるだろう。他国に課される損失と、その金額に応じて課される制裁金の完全な評価がなされなければならないだろう。私たちがこの型の制裁金を課す準備をしない限り、その国が欧州連合の外部で繁栄する選択をするのは驚くべきことではない。もし共通市場を利用しながら、一方で隣国の財政的基盤を静かに吸い出すことが可能ならば、なぜみずからその【制裁金を課す】機会を奪うのか?

ヨーロッパを陥れ、結局、【金融や企業の】自由な運動と自由市場の法典化に基づく法的および政治的なシステムは、集団的規制という真剣な対応物【政策、制度】などなしでは、私たちをまっすぐに一連の Brexit に導くだろう。

さらにもし私たちがユーロ圏を救うことを望むならば、根本的な方向転換が求められる。2015年1月のギリシャにおける

Syriza 【ギリシャの政党】の勝利――それ自体、ヨーロッパ人がギリシャの前内閣に負債を減免すると約束したにもかかわらず、頑固に拒絶した結果である――の後に、ユーロ圏の指導者たちは、他国の有権者が同じ行動方針に惑わされることをやめさせるために、その国を辱めようとする理不尽な選択を行った。

この選択は、Podemos【ギリシャの政党】が、2015年12月および2016年6月にスペインで実施された2ラウンドの選挙でPSOE【スペイン社会労働党】がなしえた以上のことをできなかったので、部分的には割に合った。唯一の障害は、スペインが今日統治できないことであり、またフランスとドイツの指導者たちが、いまや連合王国、ポーランドおよびハンガリーのいたるところで右翼ポピュリズムとナショナリズムの台頭に直面していることである。この脅迫は、ヨーロッパにとって、本質的には単に分別のある要請を定式化しているにすぎない急進的左翼の提起している挑戦(ヨーロッパの公的債務の軽減は不可避であり、出来るだけ早く組織化されなくてはならないという挑戦)よりはるかに危険である。ヨーロッパの公的債務の減免は不可避であり、出来るだけ早く組織化されなくてはならない。急進的であるか否かにかかわらず、Syriza、Podemos、PSOE および左翼政党全体に頼ろうとするほうが望ましかっただろう。これらの党は、右派のポピュリストと比べると根本的に親ヨーロッパ的という長所を持っている。

今日でもまだ、ヨーロッパの指導者たちが、ギリシャに今後数十年間にGDPの3.5%の基礎的財政収支黒字を産み出すことを求め続けていることを指摘するのは、遺憾なことである。経済活動水準が2008年より四分の一より低く、また失業率が急激に上昇している国だという事実を考えると、これはまったく無意味である。GDPの0.5%ないし1%の範囲の小さな黒字を求め、それ以上を求めないことが正常である。債務を減免するという決定はふたたび年末まで延期され、しかもこれが最後ではないということもありそうである。

より一般的に言うと、ヨーロッパ地域が強い成長を取り戻すまで、ヨーロッパの債務のモラトリアム(停止)を確定すること、またインフラストラクチャーへの投資、訓練および研究のプログラムを開始することが緊急である。今日、この瞬間に優勢となっているマイナス利子率が示すように、私的セクターは投資することを恐れており、またユーロ圏は、公的な刺激なしには、緩慢な成長およびほとんどゼロか、あるいはマイナスのインフレーションの時期に入り込むかもしれないという現実的なリスクがある。歴史が示してきたように、そのような環境で高い公的債務を減らすことは不可能であり、また負債を新世代が償還することが不可能になるときには、明らかに債務を減免する勇気を持つほうがはるかによい(ドイツは、1950年代にその債務が帳消しにされたとき、それから大いに利益をえている)。貨幣の創出と新しい資産価格バブルの進展【金融緩和政策】が政府による行動に代わって問題を解決することはないであろう。まったく逆である。

最後に、もし私たちが本当にこれらすべての問題について真に進歩を成し遂げることを望むなら、制度上の討論を避けることはできない。現在の制度をベースにして急いで妥協を継ぎはぎするのはいつも可能である。しかし、長い目で見れば、もし私たちが穏やかに、そして民主主義的にユーロ圏の内部で、復興計画を採用し、負債を減免し、また企業利潤に対して共通税を採用することを望むならば、その制度は民主主義的な土台の上に再確立されなければならない。ヨーロッパの諸制度は2005年にヨーロッパ憲法条約(最終的にリスボン条約で2008年に採択された)をもって最終的な仕上げ状態に達しており、またもし国民の政治的指導者と世論が最終的にこれらの素晴らしい制度の適切な理解を持ち、ばかなユーロ恐怖症をやめたならば、すべてはうまくゆく、という理論がある。

実際は、現在のヨーロッパの諸制度は深刻な機能不全に陥っている。それらは外見上の二院制に基づいている。すなわち、一方では国家元首をいだく欧州理事会(またその閣僚レベルの道具、つまり財務大臣会議、農業大臣会議など)、また他方では、欧州議会(市民によって直接選出される)である。原則として、ヨーロッパの立法文書は、これらの二つの立法府によって認可されなくてはならない。実際には、権力の中心は欧州理事会と閣僚会議が保有しており、これらは――特に租税の配分であり、それは真の進歩を妨げる――ほとんどの場合、全会一致の決定をしなくてはならず、また過半数の規則が適用される稀な場合には、まだ秘密裏に議論し続けている。

真相は、欧州理事会とは、お互いに対立する国民的利益を設定するための機構、ヨーロッパ・レベルの民主的議論と多数派の決定を生み出すいかなる可能性をも防ぐための機構だということにある。一人(国家元首または財務大臣)が単独で8,200万人のドイツ人、または6,500万人のフランス人、または1,100万人のギリシャ人を代表することを期待されるやいなや、これらの人々のうちの誰かが却下されることで頂点に達するような、冷静な民主的議論を行うことは不可能である。

欧州において行動上の惰性と無能力とを生み出しているのは、民主政治を避けて通ること(課税に関する満場一致、財政基準についての自動的な規則)を目指す多数の規則と並んで、この制度上のシステムである。みなが自らの国民的利益と信じることのために闘っており、実際には、すべてが秘密裏に行われるので、誰も何が起こっているのか知らない。これらの会議は、何を決定したか自分自身でも知らないことを、翌日私たちが理解する前に、規則的に真夜中に、ヨーロッパを救ったと言って私たちに知らせる。この制度的構造がほとんど人々の心にヨーロッパを慕わせているとは考えづらい。

この行き詰まりに直面して、いくつかの発展が可能である。 ユーロ愛好家の中には、欧州理事会の役割を大幅に減らし、欧州議会にその主要な権力を託すことを提案する人がいる(例えば「リベラシオン」における二三日前のローレン・ジョフリンを見よ)。この解決策は単純という長所を持つ。しかし、それには国民的な政治制度についてまったく何も言わないという不利益がある。それは諸国民の敵意と Brexits の連鎖反応を生み出す可能性が高い。

私見では、最も希望を抱かせる前方への道は、一方では、欧州議会(市民によって直接に選ばれる)に基づき、他方では、各国の人口と各議会に存在している政治団体に比例して議会上院の代表者を構成する議会上院に基づく、ヨーロッパ二院制の原形をイメージすることである。

この議会上院は、例えば 【ドイツの】連邦上院から40名ほど、【フランスの】国民議会から30名ほど、などを含み、特に国民的納税者に直接関係する予算上および金融上の決定を取り扱うために、毎月一週間会議を開くことになるだろう。これらは、ユーロ圏中の財政赤字のレベルの選択、ヨーロッパ安定性メカニズムの監督、ユーロ圏の予算、負債の軽減などを含む。

これは、各国民議会が事実上の拒否権を持つ現在の状況より、いかなる場合でも、満足できる有資格者の多数のための様々な規則を内包することになるだろう。この拒否権が民主的な正当性という恐ろしい問題(ドイツ連邦議会対ギリシャ議会など)を引き起こし、多くの場合に行き詰まりをもたらしているのである。しかし、国民的な選出議員に、相互に横に座り、公開の民主的な議論の後に過半数による決定を行う可能性を与えることによって、進歩が正しい方向に向かうことを希望することが少なくとも可能となる。

この二院制の原形は、古典的な二院制の構築物(フランスの下院と上院、ドイツの上院と下院、および合衆国の上院と下院)とは異なって、私見では、国民的な枠組みの議会制民主主義に基づいて、長年にわたって極めて複雑な形態の社会的国家を建設することに成功した古い国民国家に基づくヨーロッパ建設というユニークな特徴に対応する。

すべての欠点にもかかわらず、根本的な民主的な構造物のままにとどまっている国民議会を避けて通ることによって、欧州議会の主権を築くことは私には現実的とも、望ましいとも思われない。何十年間も、これらは世界の歴史において前例のない、社会福祉の台頭と生活水準の向上という結果をもたらしつつ、GDPの二十数パーセントに相当する社会的負担と予算を可能としてきたのである。国民的な立法者をヨーロッパの共同立法者に漸次的に転換し、それらがヨーロッパ全体の利益を考慮するようにさせし、ただヨーロッパについて不平を並べるのを防ぐことがより賢明に思われるだろう。

議論は公開とし、綿密な議論をしなければならない。私たちはまた、議論を突然終わらせることがありえた誤解を避けなくてはならない。国民議会の役割の問題が提起されるとき、ユーロ愛好家からの、特にこれらの提案を耐え難い後退と見る欧州会議に近い人たちからの、いらだちの反応を聞くことがあまりにもしばしばである。

実際には、1979年の普通選挙権による欧州会議の最初の選挙の前には、欧州議会は純粋に顧問的な役割を持つ国民議会の代表者から構成される議会的な会議に過ぎなかった。しかし、ここで擁護している提案はそれとは完全に異なっている。その意図は、国民議会からやって来る議員からなるこの議会上院に、欧州理事会(決して本当の立法機関とはならないであろう)に代わって本物の立法権を与えることである。究極的には、これは欧州議会の弁護する議会的アプローチを強くすることを可能とし、疑いなく現在の行き詰まりを打開する唯一の方法をなすだろう。しかし、この古い恐れは、長く続きしたため、一夜で姿を消さないだろうという懸念がある。

二三日前に、ジャン・ピエール・シェヴェヌマン――諸国民のヨーロッパの長期にわたる擁護者――は、ルモンド紙で、欧州理事会(しかしながら、これは決して民主主義的な議論の場ではない)の力を強くするべきであり、一方、同時に欧州議会の議員たちは国民議会(欧州議会議員を必ず悩ませるであろう)から引きはなされるべきと述べた。しかしながら、彼はそれがとるべき形も、持つべき権力も述べなかった。例えばヤニック・ヤドットまたはアンリ・ヴェーバーのような欧州議会の議員の中には、一部は欧州議会議員(MEPs)を構成し、また一部は国民的な選出議員を構成するユーロ圏議会を伴った混合的な解決策を提案した者もいる。これは私にとって最もわかりやすい解決策であるように思われないが、その議論は正当である。

どんな場合にしても、ヨーロッパの諸制度についての、こうした議論が基本的であり、それは法の、また憲法の専門家に限られるべきではない。それは課税や債務の議論と同じく、すべての市民に関係している。あまりに長い間、これらの問題は私たちが知っている結果とともに、他人のものとされてきた。いまやヨーロッパ市民が自分たちの未来を取り戻する時である。

2016年10月8日土曜日

日本人の起源について DND、mt-DND、Y-chrome DND の研究成果から

私のまったくの専門外ですが、近年ずっと注目している学問分野があります。それは、DND分析による人類研究の分野です。

私の専門分野は現代経済史であり、ヨーロッパ、特にロシアを含む東部の諸地域を研究ということになっていますが、研究上の関係から、家族史・人口史に足を突っ込み、その関係で中世史や古代史に関係する著書や論文を時々読むことがあります。その中に宝来聰さん(故人)の『DND人類進化学』(岩波書店、1997年)がありました。その後、同じ領域の本(下記)が次々と出版されており、大いに知的興味をそそられました。

『朝日科学』編『モンゴロイドの道』(朝日選書、1995年)

中堀豊『Y染色体からみた日本人』(岩波科学ライブラリー、2005年)

斎藤成也『DNDから見た日本人』(ちくま新書、2005年)

篠田謙一『日本人になった祖先たち』(NHKブックス、2007年)

篠田謙一『私たちは何者か』(岩波書店、2015年)

斎藤成也『日本列島人の歴史』(岩波ジュニア新書、2015年)

*そのほかに、NHKのテレビ番組による紹介がある。

*また「斎藤成也の研究室」のサイトに英語論文が掲載されている。

これらが「日本人」の成立と起源に関して明らかにしてきたことは、きわめて粗雑に要約すると、次のようになるでしょうか。

1)いわゆる縄文人のDNDのタイプ(ハプログループ)は、母系的に遺伝するmt-DND(ミトコンドリアDND)から見ても、父系的に遺伝するY染色体のDNDのタイプ(ハプログループ)から見ても、現在の周辺の諸民族(中国の漢族、東南アジアや朝鮮半島の人々など)とはかなり異なっている。ただし、親類関係の人々がまったくいないわけではなく、チベット人の中に最も近いタイプのDNDを持つ人が相当するいる。おそらく(私の理解が正しければ)4万年ほど前に分岐したものと思われる。また縄文人とアイヌは、近い親類関係にある。

2)しかし、現代の日本人の中には、縄文系のDNDだけでなく、東アジアによく見られるタイプのDNDもみいだされる。このことは、何を意味するかというと、(おそらく)縄文時代末期または弥生時代に大陸(東アジア)から朝鮮半島から、または朝鮮半島を通って多くの人が渡来して、混血してきたことを意味する。

現代の日本人に様々なDNDが見られるのは、縄文系の遺伝子と弥生系の遺伝子が混じりあった結果である。これは埴原和郎氏の「二重構造説」が実証されたことを意味する。

3)さらに斎藤成也さんなどのグループによる核DNDの分析では、縄文人と弥生系渡来人の割合は、1対4ほどになる様子。弥生時代に多数の渡来人が日本列島にやってきて、それまでの先住民であった縄文系の人々と混血を繰り返したとされる。

言うまでもなく、縄文人と弥生人の混交は、北九州に始まり、かなり早い時期に現在の青森県にまで到達したと考えられる。

さて、こうした見解に対して、面白く思わない人もいるようであり(特にヘイトスピーチを行うような人々)、そのような人は、ネットなどで必至になって否定しようとしているようでもあります。特に1)については、これを特異に解釈し、「固有の日本人」が中国や朝鮮とは無関係であると主張する根拠にしたり、また2)については無視するという態度を取っているものもあります。

しかし、私たちが父母から受け取るDNDは、母系遺伝のmtーDNDも縄文系か弥生系のいずれかでしょうし、また父系的に受け取るY染色体DNDも縄文系か弥生系かのいずれかですが、私たちの祖先はものすごい数(何百万人、何千万人?)いたわけであり、したがって私たちも縄文系の遺伝子だけ受け取ったわけでなく、弥生系の遺伝子だけ受け取ったわけではありません。核DNDの中には、様々な遺伝子が混ざり合っています。縄文系の遺伝子だけ受け取るとか、弥生系の遺伝子だけ受け取るといったことは、確率論的にありえません。

しかも、そもそも私たちは、アジア人もヨーロッパ人も6~7万年前に出アフリカを果たしたごく少数の祖先たちの共通の子孫であることは、まったく明確になりました。

ところで、日本列島人の成立が上記の1)2)3)の通りであるとすると、もう一つ説明を要する事柄が出てくるように思います。それは言語です。

現在、日本語(うちなーぐち=沖縄語を含む)、朝鮮語、アイヌ語は、相互に類似の点がありますが、単語のレベルでの共通語がほとんどなく、そのため孤立語とされているようです。

そこで、これらの言語と「縄文語」とはどのような関係にあるのかが、学問的にはきわめて大きな関心をひく問題となるでしょう。

私の知る限りでは、現在の世界に存在する言語は、英語も、ロシア語も、ほぼすべて「クレオール語」(様々な民族と言語が混合してできあがった言語)です。例えばスラブ語は、本来、きわめて複雑な動詞変化形を持つ言語でしたが、現在のロシア語は、アジア系(フィン語系)の言語と混交する過程で、現在形と過去形しかないきわめて簡単な変化形した持たない言語になっています。

大野晋氏のタミル語起源説は、DND研究によってきわめて不利になりましたが、ひょっとすると、4万年ほど前に分岐したという風に変えれば、生き返るかもしれないとも思います。

時間があれば、趣味的に研究したいとも思いますが、難しいでしょうねー。

ともあれ、現在の日本人が世界共通のホモサピエンスの一員であることがわかり、私はホットしています。

私の専門分野は現代経済史であり、ヨーロッパ、特にロシアを含む東部の諸地域を研究ということになっていますが、研究上の関係から、家族史・人口史に足を突っ込み、その関係で中世史や古代史に関係する著書や論文を時々読むことがあります。その中に宝来聰さん(故人)の『DND人類進化学』(岩波書店、1997年)がありました。その後、同じ領域の本(下記)が次々と出版されており、大いに知的興味をそそられました。

『朝日科学』編『モンゴロイドの道』(朝日選書、1995年)

中堀豊『Y染色体からみた日本人』(岩波科学ライブラリー、2005年)

斎藤成也『DNDから見た日本人』(ちくま新書、2005年)

篠田謙一『日本人になった祖先たち』(NHKブックス、2007年)

篠田謙一『私たちは何者か』(岩波書店、2015年)

斎藤成也『日本列島人の歴史』(岩波ジュニア新書、2015年)

*そのほかに、NHKのテレビ番組による紹介がある。

*また「斎藤成也の研究室」のサイトに英語論文が掲載されている。

これらが「日本人」の成立と起源に関して明らかにしてきたことは、きわめて粗雑に要約すると、次のようになるでしょうか。

1)いわゆる縄文人のDNDのタイプ(ハプログループ)は、母系的に遺伝するmt-DND(ミトコンドリアDND)から見ても、父系的に遺伝するY染色体のDNDのタイプ(ハプログループ)から見ても、現在の周辺の諸民族(中国の漢族、東南アジアや朝鮮半島の人々など)とはかなり異なっている。ただし、親類関係の人々がまったくいないわけではなく、チベット人の中に最も近いタイプのDNDを持つ人が相当するいる。おそらく(私の理解が正しければ)4万年ほど前に分岐したものと思われる。また縄文人とアイヌは、近い親類関係にある。

2)しかし、現代の日本人の中には、縄文系のDNDだけでなく、東アジアによく見られるタイプのDNDもみいだされる。このことは、何を意味するかというと、(おそらく)縄文時代末期または弥生時代に大陸(東アジア)から朝鮮半島から、または朝鮮半島を通って多くの人が渡来して、混血してきたことを意味する。

現代の日本人に様々なDNDが見られるのは、縄文系の遺伝子と弥生系の遺伝子が混じりあった結果である。これは埴原和郎氏の「二重構造説」が実証されたことを意味する。

3)さらに斎藤成也さんなどのグループによる核DNDの分析では、縄文人と弥生系渡来人の割合は、1対4ほどになる様子。弥生時代に多数の渡来人が日本列島にやってきて、それまでの先住民であった縄文系の人々と混血を繰り返したとされる。

言うまでもなく、縄文人と弥生人の混交は、北九州に始まり、かなり早い時期に現在の青森県にまで到達したと考えられる。

さて、こうした見解に対して、面白く思わない人もいるようであり(特にヘイトスピーチを行うような人々)、そのような人は、ネットなどで必至になって否定しようとしているようでもあります。特に1)については、これを特異に解釈し、「固有の日本人」が中国や朝鮮とは無関係であると主張する根拠にしたり、また2)については無視するという態度を取っているものもあります。

しかし、私たちが父母から受け取るDNDは、母系遺伝のmtーDNDも縄文系か弥生系のいずれかでしょうし、また父系的に受け取るY染色体DNDも縄文系か弥生系かのいずれかですが、私たちの祖先はものすごい数(何百万人、何千万人?)いたわけであり、したがって私たちも縄文系の遺伝子だけ受け取ったわけでなく、弥生系の遺伝子だけ受け取ったわけではありません。核DNDの中には、様々な遺伝子が混ざり合っています。縄文系の遺伝子だけ受け取るとか、弥生系の遺伝子だけ受け取るといったことは、確率論的にありえません。

しかも、そもそも私たちは、アジア人もヨーロッパ人も6~7万年前に出アフリカを果たしたごく少数の祖先たちの共通の子孫であることは、まったく明確になりました。

ところで、日本列島人の成立が上記の1)2)3)の通りであるとすると、もう一つ説明を要する事柄が出てくるように思います。それは言語です。

現在、日本語(うちなーぐち=沖縄語を含む)、朝鮮語、アイヌ語は、相互に類似の点がありますが、単語のレベルでの共通語がほとんどなく、そのため孤立語とされているようです。

そこで、これらの言語と「縄文語」とはどのような関係にあるのかが、学問的にはきわめて大きな関心をひく問題となるでしょう。

私の知る限りでは、現在の世界に存在する言語は、英語も、ロシア語も、ほぼすべて「クレオール語」(様々な民族と言語が混合してできあがった言語)です。例えばスラブ語は、本来、きわめて複雑な動詞変化形を持つ言語でしたが、現在のロシア語は、アジア系(フィン語系)の言語と混交する過程で、現在形と過去形しかないきわめて簡単な変化形した持たない言語になっています。

大野晋氏のタミル語起源説は、DND研究によってきわめて不利になりましたが、ひょっとすると、4万年ほど前に分岐したという風に変えれば、生き返るかもしれないとも思います。

時間があれば、趣味的に研究したいとも思いますが、難しいでしょうねー。

ともあれ、現在の日本人が世界共通のホモサピエンスの一員であることがわかり、私はホットしています。